――反復されるテンプレートが文化を支える

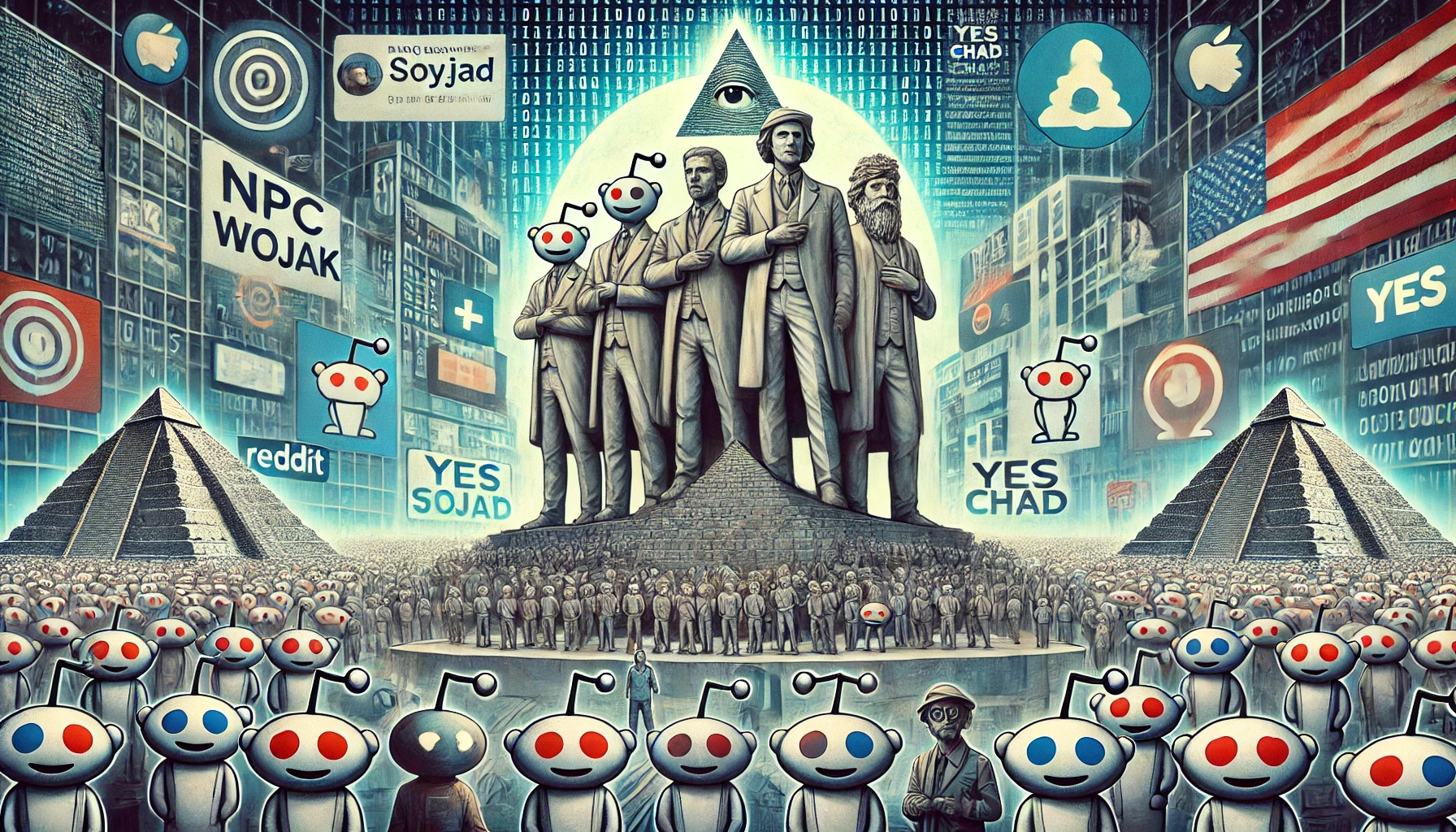

インターネット・ミームはしばしば「遊び」や「創造性」の象徴として語られてきた。だが、2025年1月24に公開されたGodwinらによる研究「Internet Memes as Stabilizers of Conspiracy Culture: A Cognitive Anthropological Analysis」は、それとは真逆の方向からミームを捉える。ミームは陰謀論コミュニティにおいて、創造性というよりもむしろ反復性を通じて、文化的な安定装置として機能しているのだという。

この研究は、COVID-19をテーマにした二つのRedditサブレディット(r/NoNewNormalとr/CoronavirusCirclejerk)で2020年から2022年にかけて共有された544のミームを分析対象とし、「繰り返される定型ミーム要素」がどのようにしてコミュニティの世界観を支えているのかを検証している。

ミームは「文化的表象」である

本研究の出発点は、ミームを「文化的表象(cultural representations)」と見なす認知人類学の枠組みにある(Sperber 1996; Strauss & Quinn 1998)。すなわち、ミームは単なる視覚的ジョークではなく、集団の共有された理解を外在化したものであり、それが反復されることで文化の持続性に寄与する。

この観点から重要なのは、特定のテンプレートやキャラクターが何度も使い回されているという点である。Godwinらは、分析対象のうち308件に定型ミーム要素が確認され、そのうち200件に含まれていた49のテンプレート・キャラクターが特に頻出していたと報告する。たとえば、「NPC Wojak」「Two Buttons」「Distracted Boyfriend」「Yes Chad」などは、単なる人気テンプレート以上の意味を持つ。

「欺瞞」「妄信」「優越」:繰り返される3つの文化テーマ

ミームが何を描いているかという点では、分析は3つの文化テーマに収束する。それぞれに典型的なミームテンプレートが対応しており、明確な役割分担がなされている。

1. Deception(欺瞞):シャドウ・エリートの二枚舌

このテーマでは、政府や企業、科学機関といった権威が「嘘をついている」ことが強調される。

例:Two Buttons(2つのボタン)

スーパーヒーローが「98%効果あり!」「やっぱり効果が低いので3回目を打て」という二つのボタンを前に困惑している。

→ ワクチン政策の矛盾を皮肉るもの。

例:Distracted Boyfriend

科学が「伝統的なワクチン開発」より「クイック&ダーティなCOVIDワクチン」に目を向ける。横には札束を抱えたビル・ゲイツの画像。

→ 科学が公衆衛生より利益に動機づけられていると主張する。

2. Delusion(妄信):大衆の愚かさ

ここでは「マスク」「ワクチン」「ウクライナ支援」など、主流派的立場をとる人々の矛盾や無批判性が笑いの対象となる。

例:NPC Wojak

「フルはマスクのおかげで減った!」「でもCOVIDが流行ってるのはマスクしないから!」と自家撞着するNPC。

→ 「思考停止の大衆」を象徴するキャラクター。

例:Swole Doge vs. Cheems

かつては強かった自由な個人(Swole Doge)が、今ではマスクとロックダウンに従う弱い存在(Cheems)になっている。

→ 「昔は良かった」型の文化的懐古と嘲笑。

3. Superiority(優越):目覚めた少数者としての自己像

陰謀論者自身は「真実を見抜く者」として描かれる。ミームを通じて、他者と自己の間に明確な知的ヒエラルキーを設けている。

例:Soyjak vs. Yes Chad

Soyjakが「一人でも救えるなら!」と訴えるが、Yes Chadは「自由を一つでも失うならNO」と返す。

→ 感情ではなく原理に従う理性的個人としての自己像。

例:IQ Bell Curve / Midwit

平均的知能のMidwitが「ワクチンを打つのは当然」と言う中、端のIntrovert Boyは「情報操作だ」と独自の解釈を提示。

→ 「本当の知性は常識に騙されない」という自己正当化。

ミームは「分裂を防ぐ共通言語」である

興味深いのは、こうしたミームがコミュニティの内部的安定装置としても機能している点である。陰謀論コミュニティにはしばしば細部をめぐる争いや分裂がつきまとうが、定型的なミームは共通の価値観や敵像を再確認する場となり、争点を整理し、連帯感を高める役割を果たしている。

また、HumorとPlayの要素も重要だ。NPCやSoyjakのようなミームキャラを繰り返し使うことで、「分かる人には分かる」内輪のユーモアが成立し、新たな参加者を引き込む力もある。ミームの面白さゆえに、「陰謀論を冗談として扱うこと」が許容される土壌ができあがる。

結論:ミームは遊びではない

この研究の最大の示唆は、インターネット・ミームが「文化の構造的な再生産」に深く関わっているという点にある。特に陰謀論的世界観の中では、創造的というより反復的な使い回しがこそが文化を支えている。その意味で、NPC Wojakが今日も使われ続けていることには、単なる流行以上の構造的な意味がある。

こうした視点は、陰謀論だけでなく、極右、QAnon、ポピュリズム的言説の拡散など、他の政治的・社会的運動にも適用可能だろう。ミームを追うことは、文化の安定と変容を追うことに他ならない。

コメント

Das Willkommenspaket umfasst bis zu 1000 Euro und 100 Freispiele mit einer 30-fachen Wettanforderung.

Loft Casino ist eine neue Online-Gaming-Plattform aus der Dama N.V.

Casinos Gruppe, die eine breite Palette aufregender und unterhaltsamer Spiele bietet.

Spiele sind gut kategorisiert, und die Suchfunktion ermöglicht einen schnellen Zugriff auf

Lieblingsspiele oder das Entdecken neuer Spiele.

Es bietet ein umfassendes Spielerlebnis mit einer großen Auswahl an Spielen von Top-Softwareanbietern. Neue Kunden können bis zu 2000 Euro Bonus und 700 Freispiele für die ersten zehn Einzahlungen erhalten.

SoftSwiss, eine Firma aus Weissrusland, ist eine der größten Produzenten von Casinospielen in der Welt und

durch die Fusion mit Dama N.V. In Tests zeigt sich immer wieder, dass wenn es um Auszahlungsmoral

und Verifikationszeiten geht, Dama N.V. Casinos häufig im oberen Mittelfeld mitspielen. Das

Playfina Casino gehört zu den Top 3 der Dama N.V., da neben einem

starken Willkommenspaket mit Bonusgeld und Freispielen, auch ein vielfältiges Spieleangebot verfügbar ist.

30 Freispiele gratis + bis zu 2500€ + 300 Freispiele Neben klassischen Casinospielen bieten einige Dama NV Casinos auch Live-Casino-Spiele und Sportwetten an.

References:

https://online-spielhallen.de/rant-casino-aktionscodes-dein-schlussel-zu-besseren-boni/

New players at WinSpirit can claim a two-step welcome package up to 2,000

AUD and 100 free spins with wagering terms. Yes — WinSpirit operates under a Curaçao licence and uses SSL encryption,

KYC and AML checks to protect players. Following this checklist ensures your first experience with WinSpirit is smooth and informed.

WinSpirit Casino maintains multiple support channels ensuring

player assistance remains accessible when needed.

Cryptocurrency deposits typically reflect instantly in player accounts, while withdrawals process more rapidly than conventional banking options.

Players should note that withdrawal methods generally

must match deposit methods where applicable for security purposes.

Withdrawal requests undergo standard verification checks before approval, with processing timelines varying by payment method.

The casino maintains transparent fee structures with most deposit methods offering fee-free transactions.

Exclusive promotions become available at advanced tiers with improved wagering terms compared to standard offers.

References:

https://blackcoin.co/casino-game-bank-craps/

To activate it, you need to top up your balance with a minimum deposit of AU$30.

There are thousands of pokies to explore, with hits like Reactoonz, Lucky Clover, and Bigger Bass Splash in the

mix. You’ll find big names like Play’n GO, NetEnt, Microgaming, and

Spinomenal powering the site. Roby Casino’s game selection punches way

above average. All deposits and withdrawals are

100% fee-free. With your second deposit,

you’ll score a 50% match worth up to AU$500 and 50 more free spins.

Newbies can get up to A$5,000 in bonus cash and 50 spins on the Fortune Wheel, which can pay out a variety of bonuses — including up to A$1,000,000.

The first bonus is a 100% match up to A$500, and is followed by nine 50% match bonuses.

The live dealer offerings are also pretty solid, though, because of some strange filter issues,

they pop up in all sorts of random categories in addition to their own. It’s not the largest library of games on our list, but Casinonic manages to pack

a punch where it counts.

Needless to say that there are also numerous other ways to

deposit money at a safe Australian online casino. Chances are,

they are more than prepared to take the world by storm with remarkable new bonuses and casino games.

In this category, you will find plenty of new Australian online casinos that have just burst on the

scene. Our dedicated Australian online casino guide allows you to search for the best bonus casinos anytime you want!

Online casino bonuses can be an integral part of

a person’s online gambling experience.

online betting with paypal winnersbet

References:

https://part-time.ie/companies/top-paypal-casinos-in-canada-2025-best-paypal-gambling-sites/

casino mit paypal

References:

http://skcable.org/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=4444

Avoid travel costs while streamlining your processes and increasing customer satisfaction. Get 360° support and solve your IT or operational problems by combining TeamViewer Remote with Assist AR’s visual assistance. Deploy and patch third-party applications and keep operating systems up-to-date to provide a healthy IT infrastructure. Remote access removes the barrier of location, allowing you to run server maintenance from home, investigate a system error on the train, or anything in between. Work smarter, give better support and find fixes faster—with TeamViewer AI.

“We compared four to five remote desktop software providers by conducting extensive experiments, strict screening, and evaluation tests. Here, of course, the transmission of good image quality between the production computer and the end device of the colleague working remotely is of paramount importance to us.” “Trusting a remote desktop solution that can do just this might seem simple, but finding the right partner is easier said than done. TeamViewer protects your remote connections with enterprise-grade encryption standards, ensuring your data remains completely private and secure. Are you looking for downloads for other operating systems, mobile devices, and more?

References:

https://blackcoin.co/ufo9-casino-your-place-to-play-your-way/

usa casino online paypal

References:

https://recruitment.econet.co.zw/employer/free-online-slots-play-casino-slot-machine-games-for-fun/

us online casinos that accept paypal

References:

https://bhakticonsultaants.com/employer/our-favorite-paypal-casinos-2025-ranking-update/

online blackjack paypal

References:

https://jobsinoptometry.com/employer/best-paypal-casinos-2026-online-casinos-that-accept-paypal/

online betting with paypal winnersbet

References:

https://www.bisp2.com/companies/10-best-australian-online-casinos-2025/

Auf den meisten Online Spielbank Seiten stehen klar die Online-Slots und Automatenspiele wie Book of Ra und Book of Dead im Vordergrund. Top Casinos online offerieren zwar in der Regel verschiedene Casino Spiele mit echtem Geld, allerdings legen die besten Online Casino Deutschland ihre Schwerpunkte immer mehr auch auf unterschiedliche Bereiche. Deutsche Online Casinos bieten viel mehr der beliebtesten Casino-Spiele als Sie jemals in einem realen Casino finden werden. Dazu gehört in einem Casino online deutsch, dass das eingezahlte Guthaben innerhalb eines bestimmten Zeitraumes um ein Vielfaches durchgespielt worden sein muss.

In den letzten Jahren hatte Schleswig-Holstein als einziges Bundesland in Deutschland die Möglichkeit, Lizenzen an Casinos und Sportwettenanbieter zu vergeben. Dabei kann es sich um eine deutsche Lizenz handeln, aber auch eine internationale Lizenz, etwa aus Großbritannien, Malta oder Curacao. Angebotenen Demoversionen der Casinospiele zur Verfügung. Webseiten, die Ihnen Listen mit Paypal-Casinos für Deutschland anbieten, sind nicht vertrauenswürdig. Wer seine Gäste zufriedenstellen möchte, muss ihnen einen guten Service bieten. Sie können daher davon ausgehen, dass ein ordentlich lizenziertes Casino mit sensiblen Daten umzugehen weiß und Sie damit bestmöglich geschützt sind. Es gehört einfach zum Service, Ihnen so viele verschiedene Zahlungsmöglichkeiten wie möglich anzubieten, damit der Geldtransfer kein Grund ist, um sich nicht zu registrieren.

References:

https://onlinegamblingcasino.s3.amazonaws.com/david%20niven%20james%20bond%20casino%20royale.html

References:

Live casino direct

References:

https://zenwriting.net/healthglider89/winz-io-casino-review-and-bonus-2026-is-it-legit

References:

Anavar before and after women

References:

https://atavi.com/share/xn14tvzo804l

References:

Online casinos usa

References:

https://socialbookmarknew.win/story.php?title=contact-wd-40-find-wd-40-distributors

References:

Casino milwaukee

References:

https://aryba.kg/user/waitercord2/

References:

Samsung blackjack

References:

https://farmsolutionsja.com/members/deadatom7/activity/21891/

definition of steroid

References:

http://dubizzle.ca/index.php?page=user&action=pub_profile&id=95328

legal steroids for muscle building

References:

https://prpack.ru/user/chardbird99/

References:

Test e anavar before and after

References:

https://postheaven.net/yewfat6/une-femme-et-ses-deux-enfants-de-8-et-4-ans-transportes-au-chu-apres-un

muscle works supplements

References:

https://pad.stuve.de/s/F7tawvNWQ

what can steroids do to your body

References:

https://firsturl.de/483SGZ6

References:

Anavar steroids before and after

References:

http://downarchive.org/user/waspyoke2/