2025年5月、イスラエルのロシア語メディアNewsru.co.ilが、Facebook上に出回る「ホロコースト犠牲者」の感傷的な投稿の多くが、実際にはAIによって生成された虚偽であると報じた。これを受けて、調査団体Proverenoが複数の投稿群と運営主体を独自に検証し、2025年6月にその分析をロシア語で公開した。今回EDMOが英語で掲載したのは、そのProverenoの全文英訳である。タイトルは「Holocaust for Sale: How Facebook Profits from AI-Driven Deception and Why Meta Doesn’t Care」だ。

このレポートは、ホロコーストの歴史的記憶をAIとSNSによって収益化する構造が、いかに容易に成立しているかを明らかにしている。背後にあるのは、画像生成AI、テキスト生成AI、Facebookのアルゴリズム、そしてMetaの収益モデルの共犯関係である。

名前だけ本物、写真も文章も創作

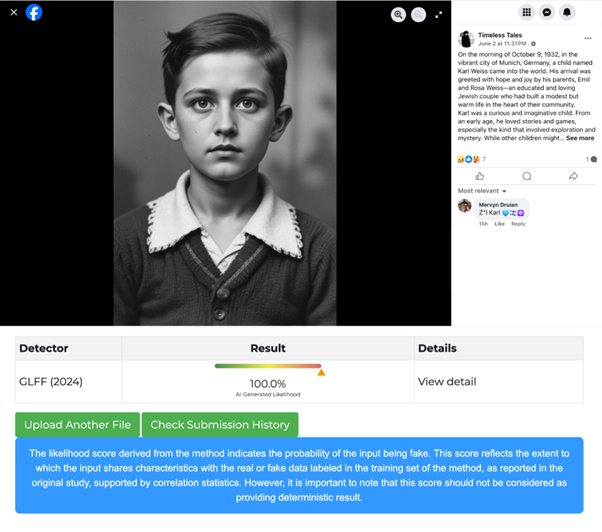

Facebook上で拡散された投稿の形式は単純で、ホロコーストで命を落とした子どものポートレートと、1〜2段落の短い伝記風の文章という組み合わせである。しかし、顔写真はAIによる生成画像であり、文章も事実とは異なる内容であることが明らかになった。

多くの投稿は、Yad Vashemが公開する犠牲者名簿の実在の名前を利用しているが、生年月日や出身地、死因などの情報は捏造されており、「祖父とチェスをした」「バイオリンを愛していた」といった感情的描写は、裏付けのない創作である。さらに、一部の投稿では、実在する犠牲者の写真(アウシュビッツ・ビルケナウ博物館の公式Facebook投稿など)を改変して使用する例も確認されている。

これらの投稿は、イスラエルの記念日(ホロコースト記念日)を起点に急増し、複数のFacebookページによって並行的に運用されていた。「90’s History」「Let’s Laugh」「Код 450」「Ok 30」などのページが確認され、その多くがAI生成コンテンツを使っている。

投稿の目的は収益、ページの正体は個人運営のマネタイズ拠点

投稿の背後にある動機は、政治的な意図でも歴史的な主張でもなく、単純な収益目的である。Facebookは「コンテンツ収益化プログラム(Facebook Content Monetization)」を通じて、いいね・シェア・コメントといったエンゲージメント数に応じて投稿者に報酬を支払っている。1エンゲージメントあたり約0.0065ドルとされ、ページによっては1投稿で70ドル以上を稼ぐ例もある。

Proverenoの調査によれば、確認されたページの多くは、元々別の用途(公的機関、フィットネス、個人ブログなど)で使われていたFacebookアカウントを改名・転用したものであり、既存のフォロワー基盤を持っていた点から、アカウント乗っ取りの可能性も指摘されている。運営者はインド、ナイジェリア、ミャンマー、イラン、オーストラリアなどに分散しており、特定の国家や組織による統一的なネットワークではなく、互いに模倣・盗用を繰り返しながら並走するマイクロな収益行動の連鎖とみられる。

生成された投稿には一定のパターンがあり、使用される画像・文章ともに、既存の成功例を分析し、AIによって自動化された生成パイプラインが用いられていると考えられる。使用されるAIモデルはオープンソース、あるいは簡易サービスとして提供されており、画像と感傷的文の大量生産が可能である。

Facebookのアルゴリズムは「事実」より「反応」を優先する

Metaの問題は、こうした投稿を明確に助長する設計にある。Facebookのアルゴリズムは、ユーザーの関心や感情的な反応に基づいて関連投稿を推薦するが、その信頼性や出典を評価する機構は組み込まれていない。2024年時点で、Facebookのフィードに表示される投稿の約30%が、ユーザーがフォローしていないページのものとされる。

とりわけ歴史・戦争・子どもといった感情的テーマは、反応率が高く、Facebookのシステム上「成功しやすい」投稿として拡散されやすい。その結果、Yad Vashemやアウシュビッツ博物館の公式投稿よりも、AIによる捏造投稿のほうがユーザーのタイムラインに優先して表示される事態が起きている。

Metaはこれまで外部のファクトチェッカーとの連携を行ってきたが、2025年に米国内でその制度を終了し、Xの「Community Notes」に類似した仕組みに移行するとしている。しかし、この仕組みは有効に機能しておらず、Proverenoが確認した偽投稿にはユーザー注釈が一切付与されていなかった。

「生成された犠牲者」は、記憶を崩壊させる

UNESCOは2024年、AIがホロコースト記憶を損なう危険性を警告した。生成AIの誤用によって「存在しない犠牲者」が拡散されることは、否認論者にとって格好の材料となり、「偽の記憶」の存在が「本物の記憶」への懐疑につながる恐れがある。アウシュビッツ博物館の声明も、こうした懸念に強く同調している。

さらに、同様の構造は商業広告にも転用されており、事実無根の感動話にAI画像を添えた投稿が、Tシャツ販売などの宣伝媒体として利用されている例も確認されている。Facebookにおいて、AI生成投稿が全体の4分の1を占めるという調査もあり、収益構造と投稿量の増加が、質と真偽への関心を限りなく希薄にしていることが読み取れる。

評論的補足

この事例が示すのは、国家主導の情報操作とは異なる、脱構造化された偽情報の経済圏である。AIとソーシャルメディア、アルゴリズムとマイクロマネタイズが交錯した領域では、倫理や真実性は設計上考慮されていない。収益化可能な感情的物語の原材料として、歴史の悲劇すらも対象になる時代が現実になった。ホロコーストの記憶という重みのある主題が、誰にでも作れて誰にでも売れるテンプレートと化す危険を、EDMO掲載の本報告書は明確に示している。

コメント

Hello. fantastic job. I did not expect this. This is a remarkable story. Thanks!

This is a very good tips especially to those new to blogosphere, brief and accurate information… Thanks for sharing this one. A must read article.

Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such magnificent info being shared freely out there.

I’ll right away take hold of your rss as I can’t find your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you have any? Kindly permit me recognise in order that I may just subscribe. Thanks.

Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch! “We steal if we touch tomorrow. It is God’s.” by Henry Ward Beecher.

Very interesting topic, regards for posting.

I got what you intend, regards for putting up.Woh I am lucky to find this website through google. “If one does not know to which port one is sailing, no wind is favorable.” by Seneca.

Die Benutzeroberfläche unterstützt schnelle Wettanpassungen und In-Game-Chat und verbindet die

Spannung einer echten Casino-Etage mit der Flexibilität des Online-Spiels.

Wöchentlich erscheinen neue Veröffentlichungen und unsere Empfehlungen heben neue Varianten für Spieler hervor und stellen sicher, dass sich jeder Besuch wirklich lohnend anfühlt.

Melden Sie sich jetzt für exklusive Boni, schnelle Auszahlungen und spannende Spiele

an, die auf Deutsch-Spieler zugeschnitten sind.

Wenn Sie bei berechtigten Spielautomaten oder Tischspielen verloren haben,

bedeutet dies, dass Ihr Guthaben automatisch steigt. Unsere virtuellen Tische

bieten neue Versionen von Blackjack, Baccarat, Roulette und Poker für Leute, die gerne Spiele spielen, die Strategie erfordern. Die meisten Spielautomaten tragen 100 % zum Rollover bei, aber bei manchen Spielen,

wie etwa einigen Tischspielen und Live-Casinospielen, kann der Rollover geringer ausfallen. Jegliches Geld, das Sie durch

Freispiele gewinnen, wird Ihrem Bonusguthaben hinzugefügt,

das Sie gemäß unseren Bedingungen durchspielen müssen. Der

Willkommensbonus von Boom Casino enthält klare Regeln, um sicherzustellen, dass Sie eine gute Zeit

haben. Kontaktieren Sie uns jederzeit gerne –Sie erhalten schnelle, zuverlässige Antworten, die auf Ihre Fragen zugeschnitten sind.

Im Play Boom Casino ist es ganz einfach, VIP zu werden—spielen Sie einfach viel und genießen Sie unsere große

Auswahl an Spielen, und Ihre Loyalität wird wahrgenommen. Wenn Sie VIP werden, erhalten Sie besondere Vergünstigungen und schnellere Auszahlungen. Mit dem Programm von Play Boom Casino können Sie Ihr Erlebnis individuell anpassen, je nachdem, wie und

wie oft Sie spielen, und es so zu einem komfortablen und lohnenden Ort machen.

References:

https://online-spielhallen.de/instant-casino-promo-code-ihr-schlussel-zum-sofortgewinn/

Beyond PayID payments, the platform supports credit cards (Visa,

Mastercard), e-wallets (Skrill, Neteller), and cryptocurrency options

(Bitcoin, Ethereum, Litecoin). Woo casino delivers banking

solutions that are secure, swift, and tailored specifically for Australians.

Built on HTML5 technology, the platform delivers flawless performance across all devices without requiring downloads or installations.

All decisions regarding registration, deposits,

and betting are made at your own risk. Are

there caps on withdrawals and jackpot payouts? Most bonuses carry a x40 wagering

requirement and a €5 maximum bet per spin or hand.

“Woo Casino operates using an official Curaçao license, which assures players that the casino is audited by a regulatory body with high standards. While the Curaçao license is a secure one, agencies such as the UK Gambling Commission do have a reputation for being slightly stricter. However, this also has the upside that more players from around the world will be able enjoy Woo Casino. The operators use random number generators to make games fair, and 128-bit SSL encryption software to protect player data. Finally, Woo Casino offers the extremely convenient option of live chat customer support for any queries that may arise.” Woo casino delivers exceptional

value through its combination of massive game variety, lightning-fast PayID payments,

and generous bonuses tailored for Australian players.

The casino is a strong all‑round choice for Aussie players who want bonuses, crypto support, and quick withdrawals.

Competitive bonuses with transparent terms, lightning-fast

withdrawals, and responsive support create an environment where players feel valued and respected.

The VIP program elevates loyal players through five tiers, each

unlocking faster withdrawals, dedicated account managers, birthday

bonuses, and personalized rewards. From seamless mobile access to provably fair games certified by independent auditors,

every element solidifies this casino as a top choice for discerning

Australian players.

The platform balances fast payouts, varied content, and active promos.

At Woo Casino, these games contribute 5% to wagering if

included in bonus terms. I assess licensing,

banking, games, promos, sportsbook, and support. Basically, it’s an online version of a brick-and-mortar casino.

The free mode is also available to unregistered users, but

you still need to sign up to get casino bonuses.

References:

https://blackcoin.co/best-no-deposit-bonuses-2025-the-ultimate-guide/

Every registered player can spin the Fortune Wheel after depositing A$40 or more using code FORTUNE.

The weekend reload bonus timing works particularly well for those longer weekend gaming sessions.

This deposit bonus provides 50% extra up to A$500

with just a A$45 minimum deposit. The WEEKEND code has become somewhat

of a ritual for regular players.

The casino focuses on pokies first, backed by a 3,000+ game catalogue, a multi-stage welcome package, and a gamified VIP system that rewards regular

play. Start your journey at Spinight Casino with a generous welcome offer featuring a 250%

bonus up to $3,750 AUD and 250 free spins for new players.

On paper, it looks like a strong option for Aussie players

who want flexibility, especially with crypto payments and mobile play.

Spinoloco allows players to set deposit limits, take time-outs, or

self-exclude directly from their accounts. Boost your bankroll on your first deposit by taking advantage of generous welcome

bonuses or free sign-up offers. A welcome bonus gives you extra funds and free spins to explore games without risking much of your own money.

These include deposit limits, loss limits, session time reminders, and self-exclusion options.

Response times are fast, and agents are knowledgeable about the casino’s policies and services.

The casino is licensed and operates under strict legal guidelines.

References:

https://blackcoin.co/kangaroo88-casino-a-decade-of-winning-experience/

Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

us online casinos that accept paypal

References:

https://guateempleos.com/companies/top-de-casinos-online-con-paypal-lista-2025-️

paypal casino usa

References:

talentformation.net

You have brought up a very excellent details , thankyou for the post.

Good write-up, I am regular visitor of one’s website, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

You’re in Sydney or Melbourne, phone in hand, wondering which real money casinos

actually pay out. Explore new games, features, and

bag yourself some banging bonuses as we deliver the

freshest content tailored for your next big win! Casino Buddies only

recommends trusted and reputable Australian online casinos that are safe and

secure to visit.

These offers typically provide bonus cash or free spins simply for registering an account,

giving players an opportunity to sample the casino’s games

and potentially win real money without making a deposit.

Welcome bonuses are a common offering at online

casinos, providing players with online casino bonuses such as bonus funds or free spins upon making

their first deposit. At Casino Buddies, we want to help you

find the best real money online casinos where you can play these games safely and securely.

References:

ufo9

online pokies australia paypal

References:

classihub.in

online betting with paypal winnersbet

References:

amigomanpower.com

online casino uk paypal

References:

westorebd.com

best online casino usa paypal

References:

cabinet.wastay.com

References:

Anavar female before and after reddit

References:

kanban.xsitepool.tu-freiberg.de

References:

Casino louisiana

References:

https://–7sbarohhk4a0dxb3c.рф/user/golfcord4/

References:

Phoenix casino

References:

https://trade-britanica.trade

make steriods

References:

https://forum.finveo.world/

anadrol legal

References:

https://pad.stuve.uni-ulm.de/s/7tQehNVBG

basic structure of a steroid

References:

https://socialbookmarknew.win/story.php?title=clenbuterol-quelle-alternative-legale-et-sans-danger

you’re really a good webmaster. The web site loading speed is incredible. It seems that you’re doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you’ve done a wonderful job on this topic!

References:

10mg anavar female before and after

References:

elclasificadomx.com

%random_anchor_text%

References:

hikvisiondb.webcam

References:

Anavar before and after photos

References:

https://p.mobile9.com/rocketanimal3/

bodybuilding steroids use

References:

mozillabd.science