EU DisinfoLabの分析者Raquel MiguelとMaria Giovanna Sessaが、ドイツのFriedrich Naumann財団の委託で作成した報告書『Documenting the Setbacks』(2025年10月)は、欧州の偽情報対策が政治的圧力と制度疲労の中で静かに後退している実態を記録している。著者たちは、この「後退(setback)」を単なる政策撤廃や資金削減ではなく、定義の曖昧化、規範の解体、政治的正統性の喪失という三層構造の変化として捉える。言葉と制度のあいだの亀裂が拡がるとき、偽情報対策という営みそのものが成立しなくなる。その危機を、報告書は米国、主要プラットフォーム、そして欧州司法の三つの軸で追っている。

政治的反転——米国から輸入された「検閲フレーム」

最初に取り上げられるのは、米国における制度的逆転である。2024年以降、新政権は「連邦検閲の終結」を掲げ、大統領令によって政府機関の偽情報対策を大幅に制限した。FBIの外国選挙干渉ユニットや国務省のGlobal Engagement Center(GEC)の後継機構であるForeign Malign Influence Center(FMIC)までが縮小され、科学研究助成でも偽情報・DEI関連が対象外とされた。表向きは言論の自由の回復を目的としながら、実際には外国勢力の情報工作や選挙干渉への防御を弱体化させる措置となった。この「検閲撤廃」のレトリックは、やがて欧州に輸出され、政治的言説の形を変えていく。

ドイツでは、極右政党AfDがこのフレームを積極的に利用し、連邦議会でDigital Services Act(DSA)の廃止を求める動議を提出した。彼らは「EU官僚が真実を監視している」と主張し、偽情報対策そのものを“思想統制”とみなす。連立与党内でも「偽情報抑止」という語が「嘘の禁止」と誤解される場面が生じ、表現の自由の名のもとに規制への不信が広がる。報告書は、こうした言語操作が「偽情報対策=検閲」という構図を生み出し、制度の正統性を浸食する過程を「検閲フレーム」と呼んでいる。問題は、対策の是非ではなく、対策を語るための言葉そのものが汚染される点にある。

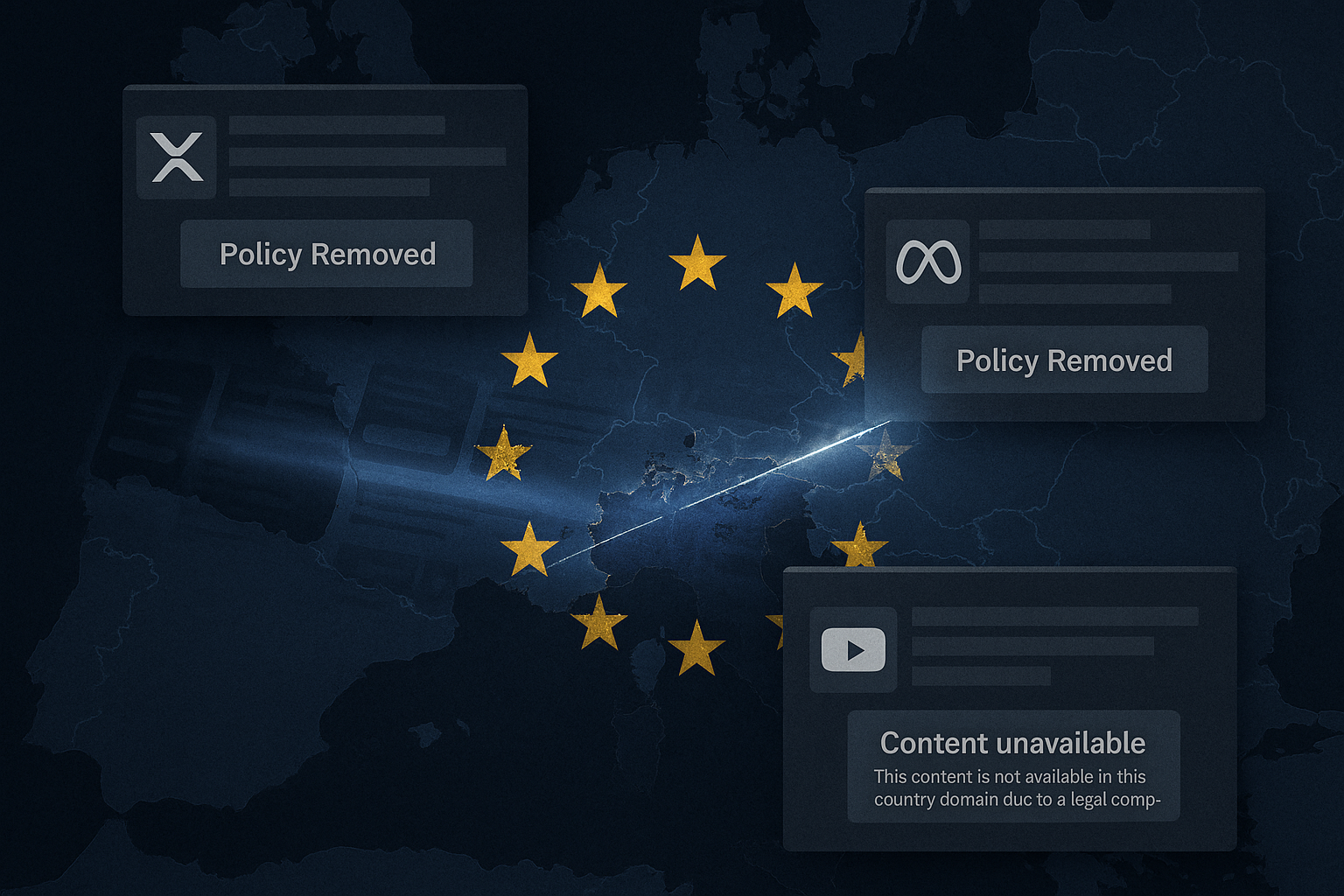

プラットフォームの沈黙——概念が消される時

次に焦点が当たるのは、主要プラットフォームの方針転換である。Metaは2024年後半に米国内で第三者ファクトチェックとの連携を停止し、ユーザーによる群衆型評価(Community Notes)を主軸に据えた。Googleは検索結果にファクトチェックを表示するClaimReview機能を quietly 終了し、YouTubeでもファクトチェックラベルの運用を縮小した。欧州のファクトチェック組織ネットワーク(EFCSN)は、Code of Practice on Disinformationからの主要プラットフォームの離脱や履行縮小を確認している。

だが、報告書が最も深刻視するのは、方針変更そのものではなく、「定義の削除」という現象である。X(旧Twitter)は2023年末から2024年にかけて「市民インテグリティ」「健康関連誤情報」「選挙関連誤情報」などの規約項目を削除し、「うわさ」「誤情報」「偽情報」という語そのものを文書から消した。MetaもCOVID-19関連ラベルの運用を終了し、Googleは「気候誤情報」ページを閉鎖した。こうした行為は制度的な廃止ではなく、対象の言語的消滅である。報告書はこれを「概念の削除による無効化」と呼び、規範を“測れなくする”ことこそ最大の後退だと警告する。

定義が消えると、違反の認定も監視もできなくなる。DSA第17条に基づく透明性報告からも、誤情報関連の項目が落ちることになり、制度の内部に「見えない領域」が生じる。つまり、沈黙が制度の空洞化を進行させるのである。報告書が描く後退の特徴は、法や条文が消えるのではなく、対象を指し示す語彙が静かに消されていく点にある。

統治の自動化——AIによる「無責任の制度化」

プラットフォームの後退は言葉の領域にとどまらない。MetaはElection Integrityチームを解散し、TikTokでは欧州のTrust & Safety部門の人員を大幅に削減した。人の判断をAIによる自動判定に置き換える動きが進み、報告書はこれを「統治の自動化」と位置づける。AIは効率的であるが、判断過程の透明性を欠くため、政治的・社会的責任が宙づりになる。結果として、かつて「放任主義」として批判された自由市場の論理が、AIを媒介に復活する。表向きは中立な技術だが、実際には不透明なアルゴリズムが何を可視化し、何を沈黙させるかを決める。この「自動化された自由」は、統治を放棄した自由でもある。

法廷の反撃——ドイツが示した司法的突破口

報告書が最も希望を見いだすのは、欧州司法による対抗である。2024年、Digital Rights Ireland(DRI)とドイツの市民権基金GFFがXを提訴し、DSA第40条に基づく研究者データアクセスの拒否を争った。Xはアイルランド法人を理由に応じなかったが、ベルリン地方裁判所はドイツ国内の利用者を対象とする限り、同国内で執行可能と判断した。この判決により、研究者は国内法廷を通じてプラットフォームにデータ開示を求める権利を得た。DisinfoLabはこれを「制度疲労に対する司法的補完」と呼び、政治が後退しプラットフォームが沈黙する中で、司法が透明性の最終防衛線を担い始めたと評価している。

「核心的同一」判決——削除義務の能動化

さらに報告書は、女性政治家Renate Künastに対する侮辱投稿事件を取り上げ、ドイツ司法の進化を示す判例として紹介する。SNS上で拡散した誹謗投稿が再投稿や模倣形で繰り返される中、ベルリン高裁は2024年、それらを「核心的に同一(kerngleiche)」と認定し、プラットフォームに包括的削除を命じた。判決は、違法投稿が再びアップロードされるたびに通報を待つ必要はなく、事業者自身が同趣旨の投稿を能動的に探索・削除する義務を負うと明確にした。これは、被害者の通報に依存していた従来の削除手続を超え、プラットフォームに「予防的措置」を求める実務的転換である。DisinfoLabは、この能動的削除義務をDSAの理念と整合的な「司法的進化」と位置づける。

プライバシーとAI学習——デジタル主権の試練

報告書の終盤では、AI開発をめぐる新たな摩擦が描かれる。Metaが欧州ユーザーデータを生成AIの学習に利用する計画を発表したことに対し、ドイツの消費者団体が差止請求を起こし、連邦および州の監督当局が調査を開始した。AIの学習データは膨大な個人情報を含むため、GDPR・AI Act・DSAという三つの法体系が複雑に交錯する。偽情報対策の名の下で監視が強化される一方、AI開発の名の下でプライバシーが後退するという二重の圧力が働く。DisinfoLabはこの状況を「デジタル主権の試練」と呼び、欧州が米国や巨大プラットフォームから独立して規範を維持できるかが問われていると結ぶ。

まとめ:言葉を失った社会で、制度は耐えられるか

『Documenting the Setbacks』が明らかにするのは、偽情報そのものよりも、偽情報対策という言葉が消されていく過程である。制度は言葉によって定義され、測定され、正当化される。言葉を失えば、制度は外形を保っていても機能を失う。米国の政治が作り出した「検閲フレーム」、プラットフォームが進める「概念の削除」、そしてそれに抗う欧州司法の「言葉の回復」。この三つの力の交錯が、今の欧州の情報秩序を形づくっている。DisinfoLabの報告書は、制度の後退を単なる政治の現象ではなく、言語と法の関係の変質として描き出した。その視点こそが本書の核心である。言葉を奪う政治に対して、法廷で言葉を取り戻そうとしている。

コメント

asia slot365 đã thiết lập một quan hệ đối tác nổi bật với nhà cung cấp SABA để tích hợp hệ thống mô phỏng thực tế ảo vào các trận thể thao. Điều này có nghĩa là người chơi có thể tham gia đặt cược vào các trận đấu mô phỏng tự động của bóng đá ảo, gà chọi ảo và bóng rổ ảo. Với sự hỗ trợ của công nghệ tiên tiến này, người chơi không phải chờ đợi các giải đấu thực tế diễn ra để đặt cược vào bất kỳ lúc nào họ mong muốn.

Nếu bạn yêu thích các trò chơi bắn cá, ứng dụng 188v app sẽ không làm bạn thất vọng. Các game bắn cá tại đây được thiết kế với đồ họa đẹp mắt, hiệu ứng sống động và luật chơi đơn giản.

Ob Sie klassische Spielautomaten bevorzugen oder die neuesten, innovativen Video-Slots spielen möchten – hier finden Sie alles.

Die Spielauswahl umfasst Slots, Tischspiele, Live-Dealer-Casino und

Arcade-Spiele. Stammspieler profitieren von einem VIP-Programm mit bis zu 25 % Cashback, Rakeback und Reload-Aktionen. Ja, das Live-Casino funktioniert einwandfrei

auf mobilen Geräten. Alle Zahlungsmethoden sind auch in der mobilen Version von WSM Casino verfügbar –

einschließlich Kreditkarten, E-Wallets und Kryptowährungen.

Alle weiteren Boni, inklusive Cashback und Freispiele, sind ebenfalls mobil verfügbar.

Der Willkommensbonus wird bei der Registrierung und der ersten Einzahlung aktiviert.

Der Support reagiert schnell, und die Benutzeroberfläche ist speziell für mobile

Geräte optimiert. Der Kundensupport von WSM Casino ist rund um die Uhr erreichbar,

und auch Nutzer der mobilen Version haben vollen Zugriff darauf.

Wenn du im Laufe der Woche mehr als 30 Euro eingezahlt hast, erhältst du

automatisch 50 Freispiele – einlösbar in beliebten Slots, die

von der WSM-Casino-Redaktion ausgewählt werden.

References:

https://online-spielhallen.de/frumzi-casino-deutschland-ein-umfassender-uberblick/

Because the Star is located geographically in Sydney’s

premium entertainment area, it’s able to provide accommodations that are uniquely luxurious.

Rocking live bands, hilarious comedians, and engagingly unique musical acts are also on-hand.

The one thing that is missing from the facility is the chance to enjoy electronic gaming.

Whether you are a low stakes player or a high roller,

you’ll find the table that’s just right for you at this casino.

TubiTV offers parental controls and a selection of family-friendly content.

The ads are not overly intrusive and help keep the service free for everyone.

However, creating an account allows for personalized

recommendations and the ability to resume watching across devices.

Star Entertainment’s board has agreed to hand control of the casino group to US-based Bally’s

Corporation in a $300 million deal that will stave off financial collapse once completed.

In a separate development for the casino operator, its shares surged

in early trade on Monday after it confirmed it was in talks to

sell off its stake in Brisbane’s Queen’s Wharf casino development.

The company has told investors it has made a deal with its Hong Kong partners, surrendering its share in Queens Wharf.

Shares in struggling casino giant Star Entertainment

have plummeted after a brief trading halt was lifted,

as the company searches for a financial lifeline by the

end of the day. The casino giant said it was anticipating

a funding deal on Friday which it would consider, but again warned of the possibility of facing financial collapse.

References:

https://blackcoin.co/casino-darwin-northern-territorys-top-spot-for-pokies-tables-local-vibes/

There are more than a few online casinos operating in PA since the state legalized online gambling, so it’s easy to get lost in a long list of

casino brands. Read on below for more details

on where you can play real money casino games in the US at the moment.

Check out this list of play money FREE ONLINE GAMES which includes popular social casinos like POP!

If you decide to make a minimum deposit and add €20 to your account, €20 extra will be added by the casino as bonus

funds. Taking a look at an example, depositing €100 will get

you a match deposit bonus worth €100 in bonus money.

This deposit bonus from RocketPlay Casino has wagering requirements of 40x

the value of your bonus. Please note that exclusive

bonuses often require a special promo code to be used. This deposit bonus is exclusive,

and only visitors of Casino Guru have access to it.

To get the most from your bonus, choose games that count fully toward wagering.

A RocketPlay Casino Bonus gives players extra value

and more chances to win. Choosing the right games helps

you maximize your bonus and increase your chances of winning.

If you use a bonus on these games, progress toward meeting the wagering

requirement will be slower.

References:

https://blackcoin.co/luxor-las-vegas-in-depth-guide/

casino avec paypal

References:

https://robbarnettmedia.com

casino with paypal

References:

https://career.abuissa.com/employer/online-casinos-that-accept-paypal/

gamble online with paypal

References:

http://www.kondograpla.site

online casino usa paypal

References:

https://joblinksolution.org/employer/online-casinos-that-accept-paypal-usa-high-5-casinos/

online casinos paypal

References:

https://www.middleeasthire.com/employer/payid-casinos-and-pokies-for-australian-players-2025/

References:

Flamingo casino las vegas

References:

https://www.instapaper.com/p/17340453

References:

Best blackjack strategy

References:

https://bookmarks4.men/story.php?title=best-online-casino-bonuses-for-australia-2026

References:

Wheel of fortune slot machines

References:

https://gamesgrom.com/user/sugareight8/

References:

Pink floyd live in venice

References:

https://500px.com/p/joensenkmtshort

emotional effects of steroids

References:

http://qa.doujiju.com/index.php?qa=user&qa_1=hoodcup81

anabolic steroids chemistry

References:

https://cameraolive42.werite.net/hgh-injections-information-and-where-to-get-them

References:

Anavar girl before and after

References:

https://www.instapaper.com/p/17380695

References:

Women anavar cycle before after

References:

http://historydb.date/index.php?title=cardchick0

best stacks for mass

References:

https://hikvisiondb.webcam/wiki/Darf_der_Arbeitgeber_einen_Drogentest_am_Arbeitsplatz_verlangen_engineering

short term and long term effects of steroids

References:

https://kirkegaard-murphy.hubstack.net/testosterone-ameliorez-votre-vitalite

anabolicsteroids

References:

https://fakenews.win/wiki/ALLI_Foglietto_Illustrativo

steroid side effects in women

References:

https://wifidb.science/wiki/Mega_Gear_Trenenant_150_Premium_Produkt_von_Mega_Gear_Jetzt_mehr

References:

Ac casinos

References:

https://historydb.date/wiki/Blackjack_dal_vivo_contro_RNG_la_scelta_dellesperto_di_Alawin

References:

4 winds casino

References:

https://lovewiki.faith/wiki/PRELIEVO_DI_SANGUE_VENOSO

%random_anchor_text%

References:

http://toxicdolls.com/members/startfield6/activity/144118/

deca steroids before and after

References:

https://bookmarking.win/story.php?title=la-trembolona-masa-muscular-segura-o-un-riesgo-para-la-salud

%random_anchor_text%

References:

https://cameradb.review/wiki/DIANABOL_DIANABOLONE_10_MG_PRISE_DE_MASSE_90_CAPSULES

muscle tablets

References:

https://bookmarking.stream/story.php?title=bestellen-sie-clenbuterol-rezeptfrei-online-in-deutschland

how fast does anadrol work

References:

https://bookmarkspot.win/story.php?title=trenbolone-e-sicuro

where can i get steriods

References:

https://posteezy.com/equilibre-hormonal-soutien-de-la-testosterone

References:

Real casino online

References:

https://historydb.date/wiki/Candy96_Casino_Australia_800_Welcome_Bonus_160_Free_Spins_Bundle

References:

Wms slots online

References:

https://theflatearth.win/wiki/Post:Candy_Casino_Review_2026_Slots_Bonuses_Ratings

References:

Feather falls casino

References:

https://www.garagesale.es/author/buttercrow50/

References:

Best roulette system

References:

https://able2know.org/user/twigcrayon5/

References:

Peppermill casino reno

References:

https://vega-mcintyre-2.blogbright.net/where-australian-players-win-big

References:

Parx casino

References:

https://yogaasanas.science/wiki/Candy96_Casino_Australia_800_Welcome_Bonus_160_Free_Spins_Bundle

everything you need to know about steroids

References:

https://vacuum24.ru/user/profile/513394

how are steroids used

References:

https://p.mobile9.com/openhorse7/

steroids detransformation

References:

https://chessdatabase.science/wiki/Trenbolone_Mix_Driada_Medical_Store_Revendeur_Premium_Officiel_Expdition_rapide_et_scurise

how to use steroids safely

References:

https://postheaven.net/wedgeflax59/buy-steroids-online-usa

References:

Net casino

References:

https://menwiki.men/wiki/1Go_Casino_generelle_Diskussion

References:

Play roulette for fun

References:

https://sciencewiki.science/wiki/Casino_Bonus_ohne_Einzahlung_Januar_2026_Aktuelle_Liste

References:

Casino classic

References:

https://demant-merritt-2.hubstack.net/1red-casino-online-deutschland-spiel-boni-mobil-spielautomaten-live-dealer

References:

Grand casino hinckley mn

References:

https://www.google.at/url?q=https://online-spielhallen.de/15-top-boni-ohne-einzahlung-de-2025-slots-tipps/

References:

Twin rivers casino

References:

https://md.swk-web.com/s/anA8mTq8d

References:

Buffalo run casino

References:

https://cameradb.review/wiki/Aussie_Casino_Bonuses_Guide_2025_No_Deposit_Pokie_Bonuses

References:

Hollywood casino aurora

References:

https://md.inno3.fr/s/xR0JRMiQg

References:

William hill casino mobile

References:

https://bandori.party/user/398152/recessred59/

References:

Smart casino

References:

https://p.mobile9.com/bowlquince42/

References:

Blackjack software

References:

http://cqr3d.ru/user/dirtoutput64/

top bodybuilding supplements 2015

References:

https://dokuwiki.stream/wiki/How_To_Spot_Fake_Anavar_Oxandrolone

arnold schwarzenegger steroids

References:

https://livebookmark.stream/story.php?title=trenbolone-the-most-potent-injectable-anabolic-steroid

prednisone muscle gain

References:

https://bandori.party/user/407995/jamshade31/

fantastic publish, very informative. I wonder why the opposite specialists of this sector don’t realize this. You must continue your writing. I am sure, you have a huge readers’ base already!

prison pre workout

References:

https://lovewiki.faith/wiki/Trusted_Pharmacy_to_Buy_Vicodin_Get_Without_Prescription_www_twelveoaksbrownsvillecom

body building without steroids

References:

https://historydb.date/wiki/Trenbomed_A100_100_mg_Trenbolone_Acetate_kaufen

best steroids uk

References:

https://wikimapia.org/external_link?url=https://serpolicia.es/pages/comprar_dianabol.html

best place to buy real steroids online

References:

https://dudley-ahmed-3.mdwrite.net/the-official-androgel-testosterone-gel-1-62-ciii-website

hgh reviews forum

References:

http://hikvisiondb.webcam/index.php?title=ebsenmaddox2979

are anabolic steroids legal in the us

References:

https://funsilo.date/wiki/Trenbonon_E_Trenbolone_Enanthate_200_mg_10_ml_UTINON_Boutique_de_pharmacie_sportive

i want to buy steroids

References:

https://p.mobile9.com/nationblue8/

anabolic steroid use

References:

https://egamersbox.com/cool/index.php?page=user&action=pub_profile&id=281425

top muscle gaining supplements

References:

https://gaiaathome.eu/gaiaathome/show_user.php?userid=1840868

how long does deca take to work

References:

https://marvelvsdc.faith/wiki/Glules_amincissantes_de_quoi_parleton

best supplement stack for cutting and muscle gain

References:

https://cameradb.review/wiki/Appetitzgler_Anwendung_Wirkung

male performance drugs

References:

https://henderson-leonard-3.mdwrite.net/anavar-for-sale-your-guide-to-safe-and-legal-purchase-options

best muscle cutting supplement

References:

https://community.decentrixweb.com/index.php/question/how-can-assignment-help-support-my-academic-success-in-the-new-year/

casino 889

References:

https://herbaodor.de/Herba-Odor-Blog;focus=TKOMSI_com_cm4all_wdn_Flatpress_22423814&path=&frame=TKOMSI_com_cm4all_wdn_Flatpress_22423814?x=entry:entry260208-152833%3Bcomments:1

cherokee casino west siloam springs

References:

https://www.fsv-kappelrodeck.de/;focus=TKOMSI_com_cm4all_wdn_Flatpress_22523288&frame=TKOMSI_com_cm4all_wdn_Flatpress_22523288?x=entry:entry240916-113007%3Bcomments:1

hardrock casino florida

References:

https://cineblog01.rest/user/orderllama2/

best bulking steroid cycle

References:

http://www.baerbelsgarten.de/Startseite;focus=TKOMSI_com_cm4all_wdn_Flatpress_20514587&frame=TKOMSI_com_cm4all_wdn_Flatpress_20514587?x=entry:entry200518-143034%3Bcomments:1

north brunswick public library

References:

https://lundgren-moon.federatedjournals.com/free-100-pokies-no-deposit-sign-up-bonus-australia-in-2025

schecter blackjack atx

References:

https://dreevoo.com/profile.php?pid=1160537

gulfport casinos

References:

https://able2know.org/user/cobwebdonald28/

operation blackjack

References:

https://notes.io/eaC2w

casino online roulette

References:

https://ajarproductions.com/pages/products/in5/answers/user/laughcrop14

diamond jo casino northwood

References:

https://flibustier.top/user/blockdress37/

sun coast casino

References:

https://www.24propertyinspain.com/user/profile/1382630

san diego casino

References:

https://www.giveawayoftheday.com/forums/profile/1660174

eldorado casino reno

References:

https://my.vipaist.ru/user/oboeturkey7/

portugues online

References:

https://dlx.hamdard.pk/user/profile/431094

casino el camino

References:

https://moparwiki.win/wiki/Post:Bonuses

casino lobby mybet

References:

https://livebookmark.stream/story.php?title=galaxy96aus-reviews-read-customer-service-reviews-of-galaxy96aus-com

best online blackjack

References:

https://saveyoursite.date/story.php?title=epomaker-galaxy-100-lite-review-exceptionally-smooth-typing-experience

casino ru

References:

http://support.roombird.ru/index.php?qa=user&qa_1=wordcolumn76

roulette betting system

References:

https://yatirimciyiz.net/user/veinbasin88

everest casino

References:

https://cognos.space/alzheimer-previna-se-sem-remedios/