2025年に発表されたInternational IDEAの報告書『Mapping of Election-Related FIMI Enablers and Incentives in Moldova』(著者:Igor Boțan, Petru Culeac, Polina Panainte/実施:ADEPT/資金提供:Global Affairs Canada、DOI:10.31752/idea.2025.74)は、モルドバにおける偽情報(FIMI:Foreign Information Manipulation and Interference)を“社会構造の現象”として描いた。報告書の目的は、誰がどんな嘘を流したかではない。なぜその嘘が機能し、社会がそれを受け入れるのかを、制度・経済・文化・心理の層に分けて分析することにある。調査は文献調査と14件の半構造化インタビューから成り、FIMIを成立させる条件(enablers)と動機(incentives)を合わせて22の要素に整理している。これによって、偽情報が偶発的な出来事ではなく、構造的に再生産されるメカニズムであることが明らかになる。

経済構造の歪みが情報を売買可能にする

報告書が最初に指摘するのは、モルドバの情報空間を支配する経済構造の偏りである。主要テレビ局の8割近くが政党や政治家に直接または間接的に所有され、広告収入の7割が同じ系列企業に集中している。代表的なPrime TV、Publika TV、RTR Moldovaなどは親EU・親ロシア両陣営の資本に分かれており、報道内容はその政治的指向に沿って調整される。視聴率競争ではなく、誰の政治資金に支えられているかがニュース価値を決める。報告書は「media concentration and political ownership remain a key vulnerability」と記し、この寡占構造そのものがFIMIのenablerだと明言する。

地方メディアの脆弱さも深刻だ。広告単価の低さから独立経営は困難で、選挙期には政党からの委託金で番組を作る。これは“プロパガンダを販売する経済モデル”であり、報告書は「independent media are often drawn into party financing structures」と分析している。つまり、偽情報はSNS上で発生する以前に、放送と広告の段階で制度的に作り込まれている。情報が売買される仕組みが整えば、あとは資金の流入元が変わるだけで、内容は自由に切り替えられる。

二つの言語、二つの現実

モルドバ社会は、ルーマニア語とロシア語の二つの情報圏に分断されている。人口の約3分の1がロシア語を母語とし、テレビ、ニュースサイト、SNSの多くが言語別に分かれて存在する。報告書が示すように、「linguistic divide reflects geopolitical orientations」──言語の選択がそのまま政治的立場を意味する。

ルーマニア語のニュースサイトでは「EU統合」「汚職撲滅」「エネルギー自立」といった語が中心に並ぶ。一方ロシア語圏では、「西側による支配」「経済崩壊」「伝統の破壊」が繰り返し登場する。報告書は、同一の出来事がどのように異なる現実として語られるかを対照的に示している。例えば、EU支援金の拠出がルーマニア語メディアでは「モルドバの制度改革支援」と報じられるのに対し、ロシア語メディアでは「欧州による介入の拡大」とされる。

この構造の厄介さは、単なる言語の違いではない点にある。情報の流通ネットワークそのものが二重化しており、相互に交わらない。言語が国境のように機能し、一国の中に二つの現実が並立する。報告書はこれを最も安定したFIMIの基盤として位置づける。外部から情報を送り込む必要はない。社会の中にすでに“輸入回路”が内蔵されている。

宗教と信頼──ニュースを運ぶ最古のネットワーク

報告書が社会心理的要因として取り上げるのが、宗教的権威と制度的不信の結合である。モルドバ正教会は人口の約9割が信徒であり、国家やメディアよりも高い信頼を得ている。教会の上層部はモスクワ総主教庁と強い関係を持ち、モスクワ発のナラティブが「信仰」「道徳」「家族」という語彙を通じて再配信される。

報告書には、説教で使われた具体的な事例が記録されている。ある教区では「西側は“伝統的家族”を解体しようとしている」と説かれ、別の教会では「モルドバが欧州に屈すれば信仰が失われる」と語られた。これらは政治的メッセージとしてではなく、道徳教育として受け止められる。

制度への不信(政府・議会・メディア)と宗教への信頼が反比例する構造の中で、教会は最も強固な情報伝達路となる。報告書は「religious actors serve as trusted intermediaries for narratives originating abroad」と明記し、宗教がFIMIの伝導体であることを裏づける。社会的信頼が宗教的信頼に置き換わるとき、外部発の情報は「内側の声」として聞こえる。

操作の産業化──雇われる偽情報

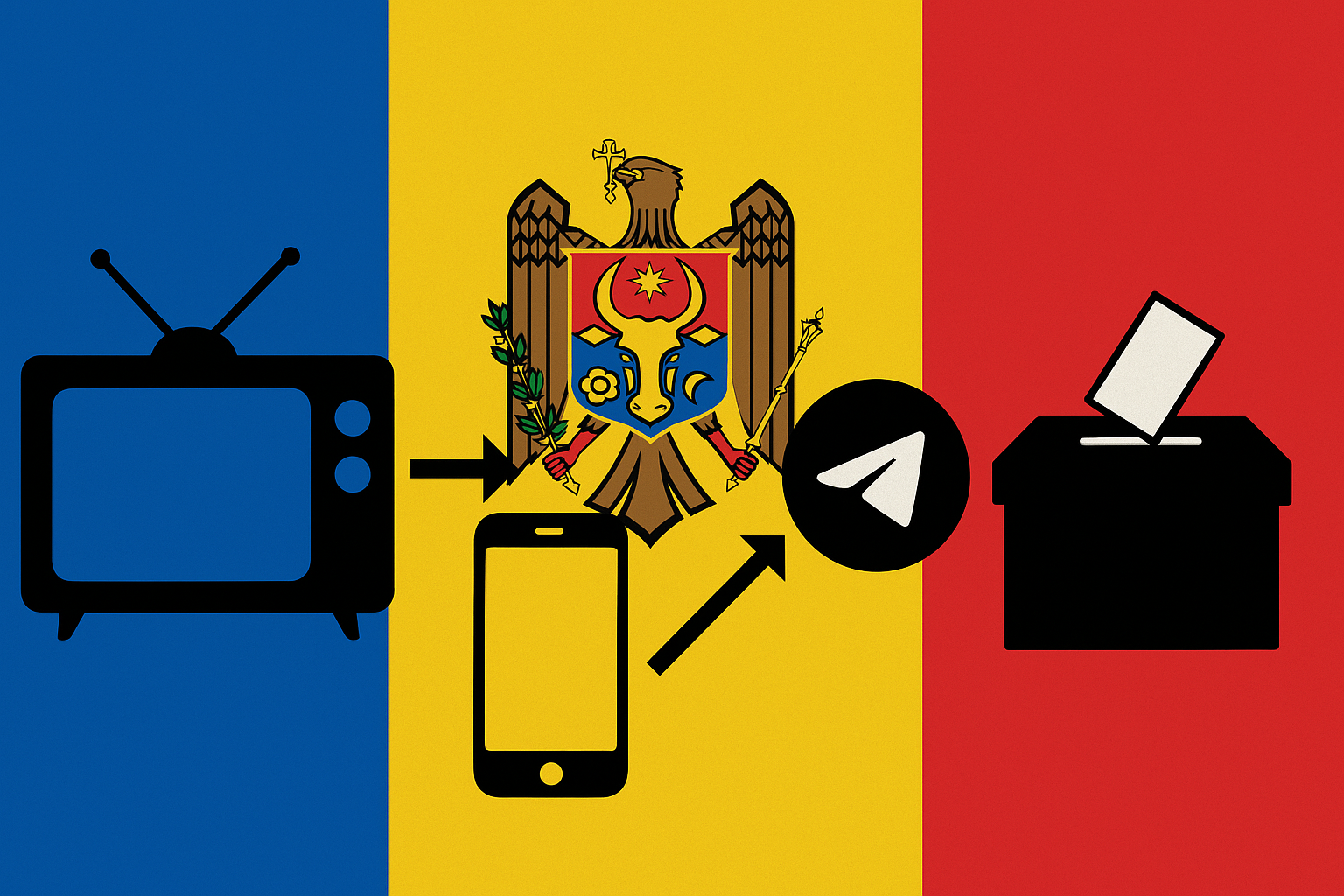

報告書の後半は、選挙期に活発化する情報操作の経済構造を明らかにする。選挙広告の3〜4割が、候補者や政党ではなく「第三者組織」や匿名のオンラインページによって出稿されている。政治的メッセージが、形式上は広告・エンターテインメント・解説動画として発信されるため、法規制が及ばない。

Telegramは主要な拡散拠点だ。匿名チャンネルがニュースやミームを発信し、YouTubeの動画とTikTokの短尺クリップが波状的に再利用される。報告書によると、こうしたネットワークのうち20〜30%がbotアカウントで構成され、人間の投稿を補完して“自然な盛り上がり”を演出する。

さらに特筆すべきは、これらの操作が有償の労働として行われている点である。報告書は「content manipulation for hire」という表現を使い、偽情報が産業化している事実を指摘する。投稿1本あたりの報酬は5〜10ユーロ、リツイートや動画拡散ごとに追加報酬が発生する。もはや情報操作は政治活動ではなく、雇用と収入の手段である。FIMIは理念ではなく市場で回っている。

対策の焦点──社会を“耐性設計”する

報告書の結論は、偽情報対策を「訂正」から「設計」へ転換することにある。すなわち、流通後に打ち消すのではなく、成立しにくい社会構造を作る。

提案は具体的だ。放送評議会(CA)と選挙管理委員会(CEC)の連携を制度化し、政治広告のリアルタイム登録システムを導入する。SNSプラットフォームには透明性義務を課し、データ共有を選挙期間限定ではなく通年化する。公共放送は多言語化し、ロシア語圏にも同等の情報アクセスを保障する。さらに、独立メディアへの資金支援と、ジャーナリストのセキュリティ研修も明記されている。これらは抽象的な理念ではなく、既存制度の調整として実装可能な提案である。

報告書の核心は「resilience must be built structurally」という一文に集約される。筆者の視点から言えば、これは「pre-bunking infrastructure」──つまり事前的耐性設計の思想だ。社会の制度・経済・文化の層に耐性を埋め込むことでしか、偽情報の再生産は止められない。

偽情報は社会の鏡である

モルドバの事例が示すのは、偽情報が外部から注入される毒ではなく、社会の構造そのものが作り出す反応であるという事実だ。メディア所有の偏り、言語の断層、宗教と信頼の転移、情報操作の経済化。これらがある限り、同じナラティブは形を変えて再生される。報告書が描くのは、偽情報の“社会的物理法則”である。

偽情報とは、社会が自らをどう信じ、どう疑うかを映す鏡だ。だからこそ対策は、社会構造を作り直すことから始まる。モルドバの報告書は、情報操作の研究を“嘘の検出”から“社会の設計”へと押し上げた。その意味で、これはモルドバだけの話ではない。

コメント

Một trong những yếu tố giúp 188v bet thu hút và giữ chân người chơi lâu dài chính là hệ thống chính sách khuyến mãi hấp dẫn. Những chương trình khuyến mãi không chỉ mang lại cơ hội gia tăng số dư tài khoản mà còn giúp bạn có thêm động lực tham gia nhiều trò thú vị hơn. Dưới đây là một số loại khuyến mãi tiêu biểu mà khách hàng có thể nhận được khi tham gia vào nhà cái.

Sau khi tải xong, mở file cài đặt và làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên điện thoại của bạn. Ứng dụng slot365 login link hỗ trợ cả hai hệ điều hành Android và iOS, nên bạn không cần lo lắng về tính tương thích.

Heya i’m for the primary time here. I found this board and I in finding It really useful & it helped me out much. I’m hoping to provide something back and help others such as you helped me.