2025年9月、ドナルド・トランプ大統領は「妊娠中の女性へのアセトアミノフェン(商品名タイレノールなど)の処方を、医療上必要な場合を除き控えるように」という通達を出した。この発言は政治的なパフォーマンスに見える一方で、近年の科学的研究が妊娠中のアセトアミノフェン使用と子どもの自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)のリスク増加に関連がある可能性を示してきたことを背景にしている。

このニュースは一見単純に「薬が危険とわかった」という話に見える。しかし、実際には科学の暫定性と医療現場でのリスク判断、さらに政治やメディアの二元論的な言説が複雑に絡み合い、偽情報の温床になりやすい状況を示している。

科学が示す「関連」と「限界」

まず、科学的エビデンスを確認する必要がある。2025年に発表された体系的レビューでは、妊娠中のアセトアミノフェン使用と子どもの神経発達障害(ASDやADHDなど)に「一貫した関連」が見られると結論づけている(Prada et al., 2025)。特に質の高い研究ほどリスク上昇を報告しており、軽視できないシグナルが出ているのは事実だ。

一方で、スウェーデンの大規模研究(Ahlqvist et al., 2024)では、標準的な解析ではASDやADHDのリスク上昇が見られたが、兄弟間で比較する「sibling control analysis」を行うと有意な差が消えた。つまり、家族や遺伝的背景といった交絡因子が結果に影響している可能性があることを示している。

このように、「関連がある」というシグナルは確かに存在するが、因果関係を断定できる段階にはない。この「決定できない状態」が、科学的暫定性の典型であり、偽情報が生まれる余地を広げてしまう。

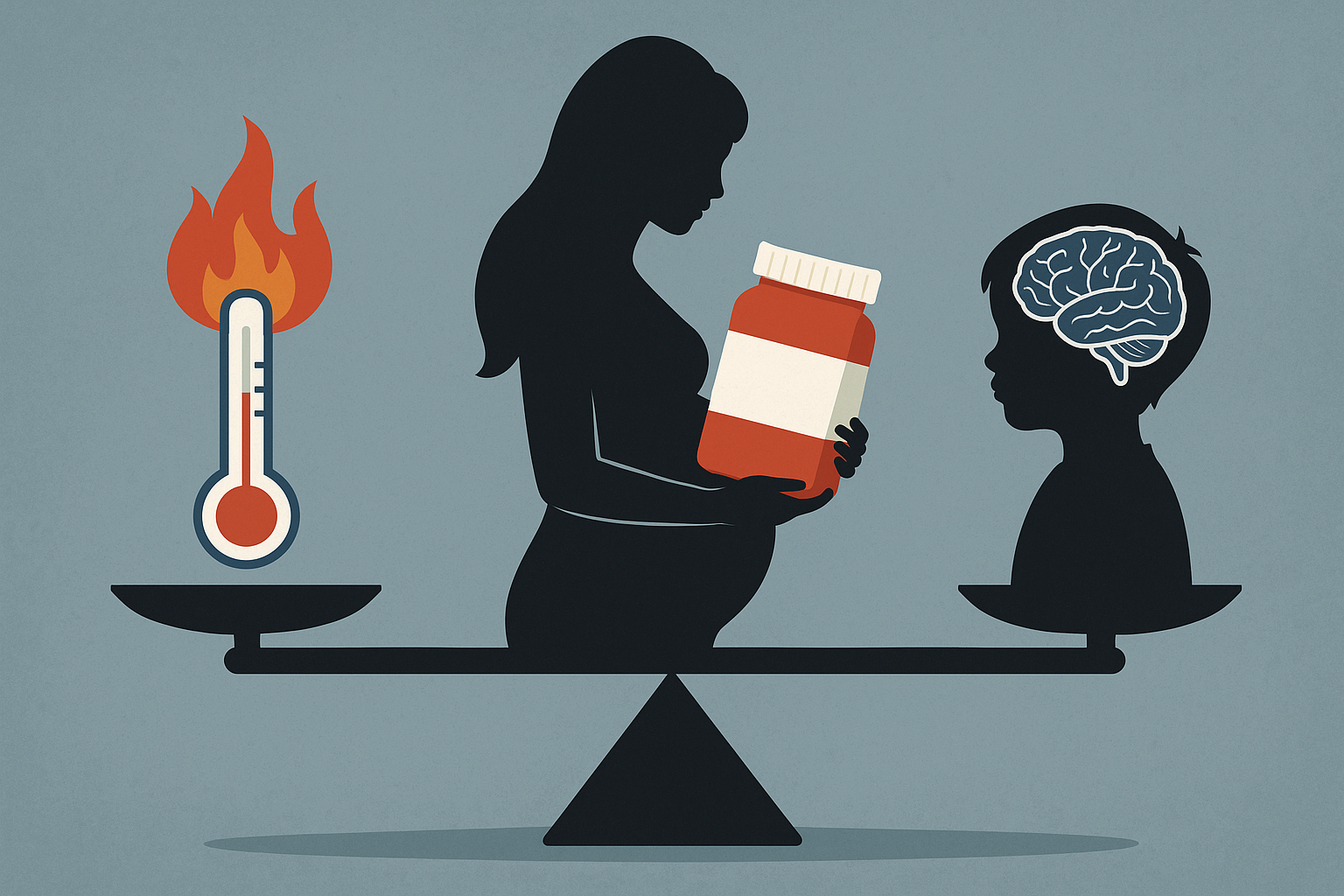

医療の本質は「二つのリスクの天秤」

医療分野では、薬を使うリスクだけでなく、薬を使わないリスクも考えなければならない。特に妊娠中はそれが顕著である。

- 薬を使うリスク:観察研究ではNDDリスクとの関連が指摘されており、過剰使用や長期使用は避けるべきだとされている。

- 薬を使わないリスク:高熱を放置すること自体が胎児にとって危険である。米国の非営利団体 March of Dimes は「妊娠初期の発熱は神経管閉鎖障害のリスクを2倍以上にする」と報告している。Duke大学の研究でも、妊娠初期(3〜8週)の発熱が心臓奇形や口唇口蓋裂などの先天異常リスクを高める可能性が示されている。

このため、米国食品医薬品局(FDA)は発表の中で「未治療の発熱は母体と胎児双方に重大なリスクをもたらす可能性がある」と明記している。つまり、アセトアミノフェンは「危険だから避けるべき薬」ではなく、「使うリスクと使わないリスクを天秤にかける必要がある薬」と位置づけられている。

ガイドラインと現場の乖離

米国産婦人科会(ACOG)は声明で「アセトアミノフェンは妊婦にとって数少ない有効な薬であり、最小有効量を最短期間、必要なときにのみ使用する」という立場を繰り返し強調している。同様に母胎医学会(SMFM)も「因果関係は未確定であり、痛みや発熱を放置することのリスクも重大」として、慎重だが現実的な使用を推奨している。

しかし実際の臨床現場では、ガイドラインが徹底されず「妊婦に使える薬は限られているから、とりあえずカロナールを出す」という安易な処方も少なくない。日本でも赤十字病院の薬剤部資料に「比較的安全に使用できる」と記載があり、添付文書でも「胎児毒性の報告はあるが、有益性が危険を上回ると判断される場合のみ投与」とされている(川辺, 2016)。こうした記述は「安全に使える」という常識を強め、社会に「完全に安全」という神話を作りやすい。

この「ガイドライン上は限定的推奨 → 現場では安易に処方 → 社会に安全神話が広まる」という流れは、後からリスクを指摘する研究が出たときに「裏切られた」と感じさせ、逆に「絶対に危険だ」という極端な言説に飛びつく温床となる。

政治とメディアの増幅

今回のトランプ大統領の通達は、まさにこの「極端な揺り戻し」の典型例だ。ABC Newsの報道によれば、複数の主要医学団体はトランプの発言を「irresponsible(無責任)」と批判し、因果関係が確立していない段階での一律的な通達が妊婦に不必要な恐怖を与えると警告している。

政治は「リスクがある可能性がある」といった曖昧な表現を嫌い、「安全か危険か」という二元論で語ろうとする。メディアもそれをそのまま拡散するため、「安全神話」と「危険神話」の間で社会が振り子のように揺れ続ける。この構造自体が、偽情報の拡散を強めてしまう。

偽情報判定の難しさ

この一連の問題は、医療分野における偽情報判定の難しさを象徴している。

- 科学の暫定性:証拠が揺れており、断定できない期間が長い。

- リスクの二重構造:薬を使うリスクと使わないリスクが同時に存在する。

- 現場の乖離:ガイドラインと臨床実践がずれ、誤った常識が広まる。

- 政治・メディアの単純化:暫定的な科学を「安全」か「危険」かに切り詰める。

このように、「完全に虚偽」な情報は少なく、部分的真実を誇張する言説こそが最大の偽情報源になる。

結論:科学と医療をどう伝えるか

アセトアミノフェンをめぐる議論が示すのは、医療分野における偽情報対策は単純な「真偽の判定」では不十分だということだ。重要なのは、

- 現時点での科学的合意とその不確実性、

- 医療現場でのリスク・ベネフィットのバランス、

- ガイドラインと現場実践の乖離が招く社会的影響、

これらをあわせて伝えることである。そうしなければ、「安全神話」と「危険神話」の間で社会は揺れ続け、その都度、偽情報が拡散する。

医療における偽情報判定は、科学の暫定性を理解し、リスクの二重構造を踏まえた上で「どのように伝えるか」が核心になる。アセトアミノフェン問題は、その難しさを示す典型的なケースなのである。

コメント

Die Freispiele werden Dir automatisch zusammen mit der Einzahlung gutgeschrieben und bleiben bis zur ersten getätigten Wette mit diesem

Guthaben gültig. Die Freispiele erhältst Du in Paketen zu je 20 Spins

pro Tag über 10 Tage gutgeschrieben, Du kannst so verschiedene Spiele ausprobieren und Dein Startguthaben aufstocken. Spieler können sich nicht nur auf

den Willkommensbonus verlassen, sondern auch treue Kundinnen und Kunden profitieren regelmäßig von wechselnden Angeboten. Der Vorgang dauert nur wenige Minuten, danach kannst Du den Willkommensbonus aktivieren und sofort loslegen. Für mehr Komfort bietet die Plattform Livestreams wichtiger Events, damit Du den Spielverlauf genau verfolgen und Deine Tipps präziser setzen kannst.

Der Live Casino Bereich bietet über 400 Live-Spiele mit echten Dealern, die in Echtzeit übertragen werden.

Egal, welche Art von Spielen Sie mögen, Spielautomaten, Baccarat

oder Blackjack, Sie haben die Möglichkeit, es überall dort zu spielen, wo

es eine Netzwerkverbindung gibt. Sie können bei BoomerangCasino bequem über die mobile Website des Anbieters spielen, die auf

einer Vielzahl von Geräten mit modernen Betriebssystemen verfügbar ist.

Im nächsten Schritt müssen Sie Ihren Vor- und Nachnamen, Land, Währung,

mit der Sie spielen möchten, Telefonnummer, Adresse und Geburtsdatum eingeben.

References:

https://online-spielhallen.de/jokerstar-casino-promo-codes-ihr-leitfaden-zu-den-besten-angeboten/

Melatonin supplements are an extremely popular sleep aid and may help

you fall asleep faster. It can also increase your chances of developing obesity and diabetes, among

other health conditions. Check out these best-sellers and special offers on books and newsletters

from Mayo Clinic Press. Advertising revenue supports our not-for-profit mission. You’ll soon start receiving the

latest Mayo Clinic health information you requested in your inbox.

We use the data you provide to deliver you the

content you requested.

Limited-time deals and exclusive event invites keep play exciting.

Avantgarde Casino holds a Curacao eGaming license, fulfilling regulatory obligations for

player protection and game integrity. High-quality graphics and

adaptive betting ranges suit any device and player type, reinforcing versatility and

value.

It can negatively affect both sleep quality and daytime energy.

For example, poor-quality bedding can lead to increased

lower back pain, which can make it harder to sleep well.

While an occasional drink at dinner or when you’re out in the

evening isn’t likely to be harmful, consider avoiding drinking alcohol too close to bedtime on most nights.

It also changes nighttime melatonin production, which

plays a key role in your body’s circadian rhythm.

References:

https://blackcoin.co/jackpotcitycasino/

paypal casino

References:

https://booyoung-elec.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=6

online casino for us players paypal

References:

https://bio.rocketapps.pro/utakillian

paypal casino usa

References:

https://bhakticonsultaants.com/employer/best-payout-online-casinos-2025-highest-paying-online-casinos/

us poker sites that accept paypal

References:

https://jobs.unigotravels.com/employer/best-new-online-casinos-australia-2025-recently-launched/

References:

Mailslot

References:

https://bookmarkstore.download/story.php?title=winz-io-innovates-with-winzup-loyalty-program

References:

Poker desire

References:

https://aryba.kg/user/waitercord2/

natural steroid supplement

References:

https://graph.org/Where-to-Buy-Legal-Steroids-Online-in-2026-01-17

steroids online pharmacy

References:

https://skiingbeer2.werite.net/do-testosterone-support-supplements-really-work

female bodybuilder steroids

References:

https://cameradb.review/wiki/Eine_eingehende_Betrachtung_von_Anavar_und_seinen_Alternativen_Driada_Medical_Store_Offizieller_PremiumWiederverkufer_Schneller_und_sicherer_Versand

References:

Anavar weight loss before and after

References:

https://nikolajsen-conway-2.mdwrite.net/anavar-before-and-after-8-lbs-fat-in-8-weeks-2025-pedselite

References:

Anavar only cycle before and after

References:

https://buyandsellhair.com/author/ruthgoat9/

best legal muscle building stack

References:

https://pattern-wiki.win/wiki/Dianabol_10_mg_100_pastillas_comprar_Esteroides_Anabolicos_Espaa_Farmacia_en_lnea

%random_anchor_text%

References:

https://lovebookmark.date/story.php?title=anavar-10mg-pharmaceutical-a-buen-precio-garantia-de-calidad-para-atletas

References:

6 week anavar before and after

References:

https://bbs.pku.edu.cn/v2/jump-to.php?url=https://www.valley.md/anavar-vorher-und-nachher-ch

References:

Hi tech anavar before and after

References:

http://stroyrem-master.ru/user/wasteease51/

tren mental side effects

References:

https://pad.geolab.space/s/6dVVhXFHB