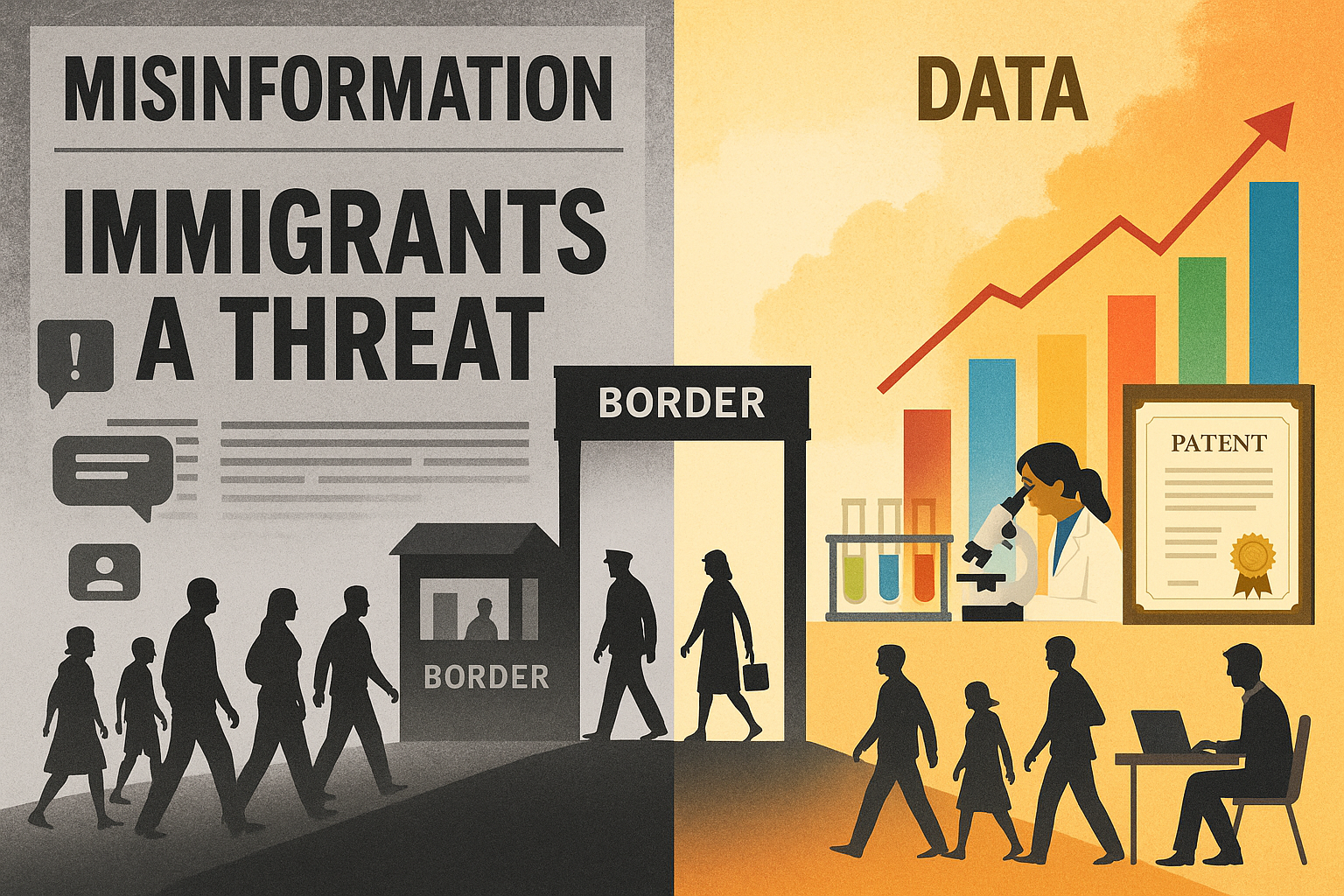

2025年8月、世界の元首脳らで構成される国際NPO「Club de Madrid」と、米タフツ大学フレッチャースクール内の「Leir Institute for Migration and Human Security」が共同で、移民と誤情報に関する政策ブリーフ集「OVERCOMING MISINFORMATION ABOUT MIGRATION AND MIGRANTS」を公表した。これはタイトル通り「移民と移民に関する誤情報を乗り越える」ための資料で、移民が経済・社会にもたらす肯定的効果をデータで示すという立て付けに徹している。対象は人口動態、イノベーション、安全な移動経路、民主主義の強靱性の4領域で、いずれも「安全保障一辺倒のフレームから外に出る」ことを狙う構成だ。報告書自体が、移民論争を“脅威管理”だけで語る悪循環を問題視し、エビデンスに基づく長期的な政策選択へ議題を移すべきだと宣言している点は明確だ。

ブリーフの全体像は次の通り。第1ブリーフは「人口減少と移民」、第2は「進歩・特許・知識フロー」、第3は「混合的移動時代の安全な経路」、第4は「移民包摂が支える強靱な民主主義」。報告書は、移民を単純な賛否で捉えるのではなく、政策領域ごとに誤情報で歪んだ理解をデータで補正するアプローチをとる。

1) 人口動態:移民不要論が見落とす現実

第1ブリーフは、OECD諸国で向こう10年以内に死亡数が出生数を上回るという前提から出発する。純移民ゼロを仮定すると、21世紀の残りの期間にわたり人口は縮小し、労働力不足・成長鈍化・年金負担の増大が避けられない。移民だけで問題が解けるわけではなく、労働参加・生産性・健康寿命の引き上げと束ねる必要がある、という整理だ。

加えて、このブリーフは必要量の移民受け入れは政治的に非現実的で、送り出し国側の「ブレイン・ドレイン」懸念も伴うと明記する。したがって「移民か・否か」の二分法ではなく、人口構造を若年側へわずかにシフトさせる効果、将来の労働力基盤の補強効果に位置づけ、政策の組み合わせで財政圧力の緩和を図るべきだとする。

年金に関しては、移民流入を高めても長期コスト率の改善は限定的という米国の試算を引きつつ、それでも「移民は国レベルで概してプラスの財政効果」をもたらすため解決策ポートフォリオの一部にはなり得ると位置づける。米国で老年扶養比率を2020〜2060年で維持するには年間移民を37%増にする必要があるという具体的数字も示される。

この章の含意は単純だ。移民は万能薬ではないが、ゼロなら確実に悪化する。移民の役割を現実的な規模・手段で使い、同時に国内の生産性・参加率・健康投資を噛み合わせること。

2) イノベーション:誤情報が覆い隠す実証

第2ブリーフは、移民が特許や知識フローに与える影響を複数の研究でレビューする。主な結果は三つ。

- 開放的な移民改革が多国籍企業の特許出願を増やす。1990–2016年の15カ国データで、発明者の国際モビリティが1%増えると、特許が1.8%増。逆に閉鎖的改革1件で出願は24%減。消極的改革の負の限界効果は大きい。新興国でも「肯定的改革」が現地の知識生産の少なくとも半分を説明するという。

- 局所分析でも、米国の郡レベルで移民1%増→特許1.7%増。隣接郡にもスピルオーバーが観測され、賃金・生産性の上昇に波及する。効果が安定して現れるのは教育水準が高い移民の存在が鍵であるから、選抜設計や資格認証の整備が重要になる。

- 8つの先進経済の特許調査では、高度人材移民がSTEM分野のイノベーションに顕著な寄与。移民発明者の比率は北米・欧州で増加傾向にあり、シニア級の移民発明者が知識移転の要になっていると結論づける。

要するに、移民規制の締め付けは“その国の”イノベーションを鈍らせる。政策判断を選挙サイクルから切り離し、データ駆動のコミュニケーションで長期利益を明示せよというのが、このブリーフのメッセージだ。

3) 安全な経路:不規則化のドライバーと設計論

第3ブリーフは、「なぜ危険で不規則なルートが選択されるのか」を制度面から説明する。定義上のSafe pathwaysは、教育・労働・家族再統合・人道コリドーなどの正規かつ安全な経路の総称で、現行制度の“すき間”に落ちる人々に対し、密航業者への依存や搾取・暴力のリスクを減じるための設計思想だ。

提示される具体策は、ビザ制度の近代化、適格性基準の明確化、アクセスしやすい情報基盤の整備など。うまく設計すれば**混乱しやすく政治利用されやすい“国境での大量到着”**を抑制できるが、域外処理を遮断・収容の道具に使う類の設計は害悪だと線引きを行う。実例として、EUの“人道的回廊”、ウクライナ避難民への一時保護指令、米国の人道的パロール・Safe Mobility Initiative・Uniting for Ukraine などの具体プログラムの長短を挙げる。

この章は“治安”よりも移動の安全性とガバナンスの観点にフォーカスしており、不規則化を制度設計の不備として捉える。目的は「止める」のではなく「秩序だった正規化」である。

4) 民主主義:包摂政策とポピュリズムの力学

第4ブリーフは、右派ポピュリスト(RWPP)が反移民感情を動員し民主主義の後退を招くという広範なエビデンスを踏まえ、対抗策は“排除の模倣”ではなく“移民包摂の強化”にあると論じる。MIPEXのような統合政策指数を用いたメタ分析や近年の研究は、包摂的統合政策が反移民感情やRWPP支持を下げる相関を一貫して示す。カギは日常接触の増加と政策の一貫性**にある。

報告書の導入部も、主流政党が排外言説をなぞっても選挙的に得をしないという教訓と、“包摂”が民主主義の回復をもたらすという設計原則を明示している。

本書があえて扱わない論点:治安・犯罪

ここが最大の論点だ。報告書は「安全保障一辺倒のレンズから脱却せよ」と再三述べ、論争を“治安・取り締まり”から“人口・経済・民主主義・人道”へと移しかえる設計で一貫している。そのため、受け入れ国における犯罪率や治安悪化の実証には踏み込まない。これは欠落というより意図的な射程設定だと言ってよい。

一方、第3ブリーフは密航や搾取、危険な地形での死亡リスクなど“移動の危険”についてはかなり具体的に書くが、これは越境過程の人身安全であって、受け入れ国内の治安統計とは別物だ。安全な経路の整備で“国境での混乱”を減らせるという主張も、治安実数の上下を扱うものではない。

要するに、この報告書は「誤情報ではないかもしれない懸念(治安悪化)」を議題から切り離し、「誤情報で歪んだ理解が顕著な論点」に注力している。論理としては筋が通るが、実際の政策設計や社会受容の観点では“最大の争点”を無視した印象を与え得る。移民政策は治安・地域摩擦・文化摩擦を含む「受け入れの総コスト」をどう管理するかという現実問題と不可分だからだ。報告書は誤情報を超える視座を提供する一方で、治安を巡る実証・対策のレイヤーは他資料と組み合わせることを前提にしている、という読みが妥当になる。

治安・犯罪の議論は日本固有ではなく、欧米でも最も強い社会的懸念として常に前面に出る。したがって、本ブリーフの枠組み──誤情報が強い領域をデータで補正する──は有用だが、治安という“誤情報では片付かない論点”を別建てで扱う設計がなければ、政策の実装段階で躓く。報告書は「恐怖と短期政治から離れ、証拠・協力・包摂に舵を切れ」と繰り返すが、その方針が社会に定着するには治安の実証・対策を同じテーブルに載せることが不可欠になる。

参考(報告書の主張を代表する一節)

「移民は万能薬ではないが、政治談話で描かれる“脅威”でもない。その影響は社会の管理の仕方に依存する。証拠・協力・包摂で管理すれば、人口減少に対処し、イノベーションを促し、民主主義を強め、脆弱な人々を守る。恐怖と放置で管理すれば、不平等を深め、統合を不安定化させ、制度への信頼を蝕む。」

「議論を恐怖と治安化から、証拠・協力・包摂へと移し替える」

結論

この政策ブリーフは、移民をめぐる誤情報が人口・経済・民主主義・人道の論点をどう歪めてきたかを、比較的強い国際エビデンスで補正する「資料」として読むべきだ。その一方で、治安・犯罪という最重要の社会的懸念を扱わないという設計上の限界がある。価値がないのではなく、役割が限定されている。実用の場面では、ここで提示された枠組みと数値に、治安の実証と対策を別ソースで重ねることが前提になる。

コメント

наркологическая больница [url=narkologicheskaya-klinika-27.ru]наркологическая больница[/url] .

наркологическая клиника трезвый выбор [url=https://narkologicheskaya-klinika-28.ru/]https://narkologicheskaya-klinika-28.ru/[/url] .

гидроизоляция цена [url=https://gidroizolyaciya-cena-7.ru]гидроизоляция цена[/url] .

анонимная наркологическая помощь в москве [url=http://narkologicheskaya-klinika-23.ru/]http://narkologicheskaya-klinika-23.ru/[/url] .

1xbet g?ncel [url=https://1xbet-17.com/]1xbet g?ncel[/url] .

гидроизоляция подвала снаружи цены [url=http://gidroizolyaciya-cena-8.ru]http://gidroizolyaciya-cena-8.ru[/url] .

гидроизоляция цена работы [url=www.gidroizolyaciya-cena-7.ru/]гидроизоляция цена работы[/url] .

лечение зависимостей [url=www.narkologicheskaya-klinika-28.ru]лечение зависимостей[/url] .

жалюзи для пластиковых окон с электроприводом [url=https://avtomaticheskie-zhalyuzi.ru/]avtomaticheskie-zhalyuzi.ru[/url] .

гидроизоляция подвала снаружи цена [url=https://www.gidroizolyaciya-podvala-cena.ru]https://www.gidroizolyaciya-podvala-cena.ru[/url] .

торкретирование [url=http://torkretirovanie-1.ru/]торкретирование[/url] .

1xbet t?rkiye giri? [url=http://1xbet-17.com/]1xbet t?rkiye giri?[/url] .

частные наркологические клиники в москве [url=https://narkologicheskaya-klinika-23.ru/]narkologicheskaya-klinika-23.ru[/url] .

наркологические услуги москвы [url=https://www.narkologicheskaya-klinika-27.ru]https://www.narkologicheskaya-klinika-27.ru[/url] .

электрические гардины для штор [url=www.elektrokarniz797.ru]www.elektrokarniz797.ru[/url] .

карниз с электроприводом [url=http://elektrokarniz499.ru]карниз с электроприводом[/url] .

подвал дома ремонт [url=http://gidroizolyaciya-cena-8.ru/]http://gidroizolyaciya-cena-8.ru/[/url] .

автоматические гардины для штор [url=elektrokarniz797.ru]elektrokarniz797.ru[/url] .

автоматические карнизы [url=https://elektrokarniz499.ru]автоматические карнизы[/url] .

подвал дома ремонт [url=https://www.gidroizolyaciya-podvala-cena.ru]https://www.gidroizolyaciya-podvala-cena.ru[/url] .

торкретирование стен [url=https://torkretirovanie-1.ru/]торкретирование стен[/url] .

анонимная наркологическая помощь в москве [url=https://narkologicheskaya-klinika-27.ru]анонимная наркологическая помощь в москве[/url] .

обмазочная гидроизоляция цена [url=http://gidroizolyaciya-cena-7.ru/]обмазочная гидроизоляция цена[/url] .

номер наркологии [url=https://www.narkologicheskaya-klinika-28.ru]номер наркологии[/url] .

1xbet mobi [url=https://1xbet-17.com/]1xbet mobi[/url] .

платный наркологический диспансер москва [url=https://www.narkologicheskaya-klinika-23.ru]https://www.narkologicheskaya-klinika-23.ru[/url] .

обмазочная гидроизоляция цена за работу м2 [url=https://gidroizolyaciya-cena-8.ru]https://gidroizolyaciya-cena-8.ru[/url] .

электрокарниз москва [url=www.elektrokarniz797.ru/]www.elektrokarniz797.ru/[/url] .

вода в подвале [url=https://gidroizolyaciya-podvala-cena.ru/]https://gidroizolyaciya-podvala-cena.ru/[/url] .

торкретирование цена за м2 [url=https://www.torkretirovanie-1.ru]https://www.torkretirovanie-1.ru[/url] .

электрокарниз двухрядный [url=elektrokarniz-kupit.ru]elektrokarniz-kupit.ru[/url] .

голосовое управление жалюзи [url=www.elektricheskie-zhalyuzi97.ru/]www.elektricheskie-zhalyuzi97.ru/[/url] .

карнизы с электроприводом купить [url=http://elektrokarniz777.ru]карнизы с электроприводом купить[/url] .

электрокарнизы купить в москве [url=https://elektrokarniz-kupit.ru/]электрокарнизы купить в москве[/url] .

жалюзи под ключ [url=www.elektricheskie-zhalyuzi97.ru]жалюзи под ключ[/url] .

электрические карнизы для штор в москве [url=https://elektrokarniz777.ru/]elektrokarniz777.ru[/url] .

электрокарниз двухрядный [url=http://www.elektrokarniz-kupit.ru]http://www.elektrokarniz-kupit.ru[/url] .

тканевые электрожалюзи [url=www.elektricheskie-zhalyuzi97.ru]www.elektricheskie-zhalyuzi97.ru[/url] .

электрокарнизы в москве [url=http://elektrokarniz777.ru/]электрокарнизы в москве[/url] .

поставщик медоборудования [url=www.medoborudovanie-postavka.ru/]www.medoborudovanie-postavka.ru/[/url] .

переустройство нежилого помещения [url=http://www.pereplanirovka-nezhilogo-pomeshcheniya16.ru]http://www.pereplanirovka-nezhilogo-pomeshcheniya16.ru[/url] .

рулонные шторы на окно в кухне [url=http://avtomaticheskie-rulonnye-shtory77.ru]http://avtomaticheskie-rulonnye-shtory77.ru[/url] .

birxbet giri? [url=http://www.1xbet-giris-5.com]http://www.1xbet-giris-5.com[/url] .

1xbet tr [url=https://1xbet-15.com/]1xbet tr[/url] .

медтехника [url=http://www.medicinskaya-tehnika.ru]http://www.medicinskaya-tehnika.ru[/url] .

организация трансляции мероприятия [url=http://zakazat-onlayn-translyaciyu5.ru]организация трансляции мероприятия[/url] .

вебинарная студия [url=https://studiya-podkastov-spb4.ru/]studiya-podkastov-spb4.ru[/url] .

электрические рулонные шторы [url=http://avtomaticheskie-rulonnye-shtory1.ru/]электрические рулонные шторы[/url] .

рулонные шторы с электроприводом на окна [url=https://rulonnye-shtory-s-elektroprivodom7.ru/]https://rulonnye-shtory-s-elektroprivodom7.ru/[/url] .

one x bet [url=1xbet-giris-8.com]one x bet[/url] .

1xbet giri?i [url=http://1xbet-giris-2.com/]http://1xbet-giris-2.com/[/url] .

1 xbet [url=www.1xbet-giris-4.com]www.1xbet-giris-4.com[/url] .

поставка медоборудования [url=https://medoborudovanie-postavka.ru]https://medoborudovanie-postavka.ru[/url] .

перепланировка офиса согласование [url=https://pereplanirovka-nezhilogo-pomeshcheniya16.ru/]pereplanirovka-nezhilogo-pomeshcheniya16.ru[/url] .

1xbet t?rkiye giri? [url=http://www.1xbet-giris-5.com]1xbet t?rkiye giri?[/url] .

электро рулонные шторы [url=https://www.avtomaticheskie-rulonnye-shtory77.ru]https://www.avtomaticheskie-rulonnye-shtory77.ru[/url] .

медтехника [url=https://www.medicinskaya-tehnika.ru]https://www.medicinskaya-tehnika.ru[/url] .

1xbet g?ncel [url=1xbet-15.com]1xbet g?ncel[/url] .

съемка подкастов спб [url=www.studiya-podkastov-spb4.ru]www.studiya-podkastov-spb4.ru[/url] .

организация онлайн трансляций мероприятий [url=https://www.zakazat-onlayn-translyaciyu5.ru]организация онлайн трансляций мероприятий[/url] .

1xbet giri? adresi [url=www.1xbet-giris-8.com/]1xbet giri? adresi[/url] .

автоматическая рулонная штора [url=avtomaticheskie-rulonnye-shtory1.ru]avtomaticheskie-rulonnye-shtory1.ru[/url] .

рулонные шторы на окна недорого [url=www.rulonnye-shtory-s-elektroprivodom7.ru/]рулонные шторы на окна недорого[/url] .

1xbet resmi sitesi [url=https://1xbet-giris-2.com]https://1xbet-giris-2.com[/url] .

1xbet com giri? [url=www.1xbet-giris-4.com]www.1xbet-giris-4.com[/url] .

поставка медицинского оборудования [url=http://medoborudovanie-postavka.ru/]поставка медицинского оборудования[/url] .

1xbwt giri? [url=https://1xbet-giris-5.com/]1xbet-giris-5.com[/url] .

перепланировка нежилого помещения в нежилом здании законодательство [url=http://pereplanirovka-nezhilogo-pomeshcheniya16.ru]http://pereplanirovka-nezhilogo-pomeshcheniya16.ru[/url] .

медицинская техника [url=https://medicinskaya-tehnika.ru/]медицинская техника[/url] .

1x giri? [url=www.1xbet-15.com/]www.1xbet-15.com/[/url] .

рулонные шторы на кухню купить [url=https://avtomaticheskie-rulonnye-shtory77.ru]рулонные шторы на кухню купить[/url] .

съемка подкаста под ключ [url=https://studiya-podkastov-spb4.ru/]съемка подкаста под ключ[/url] .

заказать трансляцию конференции [url=https://www.zakazat-onlayn-translyaciyu5.ru]https://www.zakazat-onlayn-translyaciyu5.ru[/url] .

bahis siteler 1xbet [url=www.1xbet-giris-8.com/]bahis siteler 1xbet[/url] .

рулонные шторы в москве [url=avtomaticheskie-rulonnye-shtory1.ru]рулонные шторы в москве[/url] .

bahis sitesi 1xbet [url=https://1xbet-giris-2.com]https://1xbet-giris-2.com[/url] .

электрические рулонные шторы [url=http://rulonnye-shtory-s-elektroprivodom7.ru]электрические рулонные шторы[/url] .

1xbet giri? linki [url=www.1xbet-giris-4.com/]www.1xbet-giris-4.com/[/url] .

узаконивание перепланировки нежилого помещения [url=https://pereplanirovka-nezhilogo-pomeshcheniya17.ru]https://pereplanirovka-nezhilogo-pomeshcheniya17.ru[/url] .

ооо смартвэй [url=https://sajt-smart-way.ru/]https://sajt-smart-way.ru/[/url] .

порядок согласования перепланировки нежилого помещения [url=http://www.pereplanirovka-nezhilogo-pomeshcheniya18.ru]http://www.pereplanirovka-nezhilogo-pomeshcheniya18.ru[/url] .

пластиковые жалюзи с электроприводом [url=avtomaticheskie-zhalyuzi.ru]avtomaticheskie-zhalyuzi.ru[/url] .

seo продвижение сайтов агентство [url=https://reiting-seo-kompanii.ru/]reiting-seo-kompanii.ru[/url] .

производство одежды [url=https://miniatelie.ru]https://miniatelie.ru[/url] .

трактор погрузчик аренда [url=www.arenda-ekskavatora-pogruzchika-1.ru]www.arenda-ekskavatora-pogruzchika-1.ru[/url] .

производство детской одежды спб [url=http://arbuztech.ru]http://arbuztech.ru[/url] .

продвижение сайтов в топ 10 москва [url=https://reiting-kompanii-po-prodvizheniyu-sajtov.ru]продвижение сайтов в топ 10 москва[/url] .

раскрутка сайта москва [url=https://www.optimizaciya-i-seo-prodvizhenie-sajtov-moskva-1.ru]раскрутка сайта москва[/url] .

seo аудит веб сайта [url=http://optimizaciya-i-seo-prodvizhenie-sajtov-moskva.ru]seo аудит веб сайта[/url] .

сколько стоит перепланировка в москве [url=https://skolko-stoit-uzakonit-pereplanirovku-1.ru/]https://skolko-stoit-uzakonit-pereplanirovku-1.ru/[/url] .

статьи про продвижение сайтов [url=www.statyi-o-marketinge6.ru]статьи про продвижение сайтов[/url] .

маркетинговые стратегии статьи [url=www.statyi-o-marketinge7.ru]маркетинговые стратегии статьи[/url] .

стоимость регистрации перепланировки квартиры [url=skolko-stoit-uzakonit-pereplanirovku.ru]skolko-stoit-uzakonit-pereplanirovku.ru[/url] .

согласование перепланировки нежилого помещения в нежилом здании [url=https://www.pereplanirovka-nezhilogo-pomeshcheniya18.ru]https://www.pereplanirovka-nezhilogo-pomeshcheniya18.ru[/url] .

перепланировка в нежилом помещении [url=https://www.pereplanirovka-nezhilogo-pomeshcheniya17.ru]https://www.pereplanirovka-nezhilogo-pomeshcheniya17.ru[/url] .

алюминиевые электрожалюзи [url=avtomaticheskie-zhalyuzi.ru]avtomaticheskie-zhalyuzi.ru[/url] .

смартвэй компании [url=https://sajt-smart-way.ru]https://sajt-smart-way.ru[/url] .

лучшие seo агентства [url=www.reiting-seo-kompanii.ru]лучшие seo агентства[/url] .

швейное производство одежды [url=www.miniatelie.ru/]www.miniatelie.ru/[/url] .

услуги экскаватора в москве [url=http://arenda-ekskavatora-pogruzchika-1.ru]http://arenda-ekskavatora-pogruzchika-1.ru[/url] .

швейный цех спб [url=https://www.arbuztech.ru]https://www.arbuztech.ru[/url] .

top seo company [url=https://reiting-kompanii-po-prodvizheniyu-sajtov.ru]https://reiting-kompanii-po-prodvizheniyu-sajtov.ru[/url] .

сделать аудит сайта цена [url=https://optimizaciya-i-seo-prodvizhenie-sajtov-moskva-1.ru]https://optimizaciya-i-seo-prodvizhenie-sajtov-moskva-1.ru[/url] .

internetagentur seo [url=https://optimizaciya-i-seo-prodvizhenie-sajtov-moskva.ru]https://optimizaciya-i-seo-prodvizhenie-sajtov-moskva.ru[/url] .

маркетинговый блог [url=http://statyi-o-marketinge7.ru]http://statyi-o-marketinge7.ru[/url] .

блог интернет-маркетинга [url=statyi-o-marketinge6.ru]statyi-o-marketinge6.ru[/url] .

узаконивание перепланировки нежилого помещения [url=https://www.pereplanirovka-nezhilogo-pomeshcheniya18.ru]узаконивание перепланировки нежилого помещения[/url] .

согласование перепланировки нежилого здания [url=https://pereplanirovka-nezhilogo-pomeshcheniya17.ru]https://pereplanirovka-nezhilogo-pomeshcheniya17.ru[/url] .

тканевые электрожалюзи [url=https://avtomaticheskie-zhalyuzi.ru]https://avtomaticheskie-zhalyuzi.ru[/url] .

smart way [url=https://sajt-smart-way.ru]https://sajt-smart-way.ru[/url] .

пошив одежды оптом [url=www.miniatelie.ru/]www.miniatelie.ru/[/url] .

рейтинг сео компаний [url=https://reiting-seo-kompanii.ru]рейтинг сео компаний[/url] .

экскаватор погрузчик jcb аренда москва [url=http://www.arenda-ekskavatora-pogruzchika-1.ru]http://www.arenda-ekskavatora-pogruzchika-1.ru[/url] .

рекламное агентство продвижение сайта [url=www.reiting-kompanii-po-prodvizheniyu-sajtov.ru/]рекламное агентство продвижение сайта[/url] .

заказать анализ сайта [url=https://optimizaciya-i-seo-prodvizhenie-sajtov-moskva-1.ru/]заказать анализ сайта[/url] .

заказать анализ сайта [url=www.optimizaciya-i-seo-prodvizhenie-sajtov-moskva.ru/]заказать анализ сайта[/url] .

статьи про маркетинг и seo [url=https://statyi-o-marketinge7.ru]https://statyi-o-marketinge7.ru[/url] .

seo и реклама блог [url=www.statyi-o-marketinge6.ru]www.statyi-o-marketinge6.ru[/url] .

goliath casino [url=goliath-casino.com]goliath-casino.com[/url] .

ganabet iniciar sesi?n [url=www.ganabet-online.com]www.ganabet-online.com[/url] .

перепланировка под ключ москва стоимость [url=https://www.uzakonit-pereplanirovku-cena.ru]https://www.uzakonit-pereplanirovku-cena.ru[/url] .

deep beep casino [url=http://beepbeepcasino-online.com]http://beepbeepcasino-online.com[/url] .

valor casino slots [url=http://valorslots.com]valor casino slots[/url] .

jompay99.com casino [url=jp99-online.com]jp99-online.com[/url] .

перепланировка москва [url=http://www.soglasovanie-pereplanirovki-1.ru]перепланировка москва[/url] .

регистрация перепланировки нежилого помещения [url=https://www.automobilist.forum24.ru/?1-7-0-00000293-000-0-0]регистрация перепланировки нежилого помещения[/url] .

newsky88 register [url=https://newsky-online.com/]newsky-online.com[/url] .

site:gooddays045.com [url=goodday4play-online.com]site:gooddays045.com[/url] .

sure win login [url=https://surewin-online.com/]https://surewin-online.com/[/url] .

seo рейтинг [url=https://reiting-seo-kompanii.ru]seo рейтинг[/url] .

icebet casino 25 euro [url=https://icebet-online.com]icebet casino 25 euro[/url] .

услуга перепланировки квартиры стоимость [url=skolko-stoit-uzakonit-pereplanirovku-1.ru]skolko-stoit-uzakonit-pereplanirovku-1.ru[/url] .

заказать проект перепланировки квартиры в москве цена [url=https://skolko-stoit-uzakonit-pereplanirovku.ru/]https://skolko-stoit-uzakonit-pereplanirovku.ru/[/url] .

сколько стоит согласование перепланировки квартиры в москве [url=http://skolko-stoit-uzakonit-pereplanirovku-1.ru]http://skolko-stoit-uzakonit-pereplanirovku-1.ru[/url] .

сколько стоит согласование перепланировки квартиры [url=https://www.skolko-stoit-uzakonit-pereplanirovku.ru]сколько стоит согласование перепланировки квартиры[/url] .

ganbet [url=https://ganabet-online.com/]https://ganabet-online.com/[/url] .

situs jp99 [url=www.jp99-online.com/]www.jp99-online.com/[/url] .

valor casino apk [url=http://www.valorslots.com]http://www.valorslots.com[/url] .

стоимость проекта перепланировки квартиры [url=http://uzakonit-pereplanirovku-cena.ru/]стоимость проекта перепланировки квартиры[/url] .

newsky login [url=http://www.newsky-online.com]http://www.newsky-online.com[/url] .

god 4 play casino [url=goodday4play-online.com]god 4 play casino[/url] .

1xbet giri? adresi [url=http://1xbet-7.com/]http://1xbet-7.com/[/url] .

согласование проекта перепланировки [url=http://soglasovanie-pereplanirovki-1.ru]согласование проекта перепланировки[/url] .

surewin slot [url=surewin-online.com]surewin-online.com[/url] .

casino beep beep [url=https://beepbeepcasino-online.com/]https://beepbeepcasino-online.com/[/url] .

casino online ganabet [url=http://ganabet-online.com/]http://ganabet-online.com/[/url] .

узаконить перепланировку москва стоимость [url=http://www.skolko-stoit-uzakonit-pereplanirovku.ru]http://www.skolko-stoit-uzakonit-pereplanirovku.ru[/url] .

jp99 situs slot [url=https://jp99-online.com]https://jp99-online.com[/url] .

стоимость узаконивания перепланировки [url=https://uzakonit-pereplanirovku-cena.ru/]стоимость узаконивания перепланировки[/url] .

valor casino aviator [url=valorslots.com]valor casino aviator[/url] .

goodday4play casino [url=goodday4play-online.com]goodday4play casino[/url] .

newsky 88 [url=https://newsky-online.com/]newsky-online.com[/url] .

1xbet giri? linki [url=http://1xbet-7.com/]http://1xbet-7.com/[/url] .

перепланировка москва [url=http://www.soglasovanie-pereplanirovki-1.ru]перепланировка москва[/url] .

beepbeep mobile [url=http://beepbeepcasino-online.com/]http://beepbeepcasino-online.com/[/url] .

surewin casino [url=https://www.surewin-online.com]https://www.surewin-online.com[/url] .

casino ganabet [url=http://ganabet-online.com]http://ganabet-online.com[/url] .

jp99 slot online [url=http://www.jp99-online.com]http://www.jp99-online.com[/url] .

стоимость проекта перепланировки квартиры [url=https://www.uzakonit-pereplanirovku-cena.ru]стоимость проекта перепланировки квартиры[/url] .

goodday4play casino [url=goodday4play-online.com]goodday4play casino[/url] .

valor casino online [url=www.valorslots.com/]valor casino online[/url] .

1xbet guncel [url=1xbet-7.com]1xbet-7.com[/url] .

согласование перепланировок [url=https://soglasovanie-pereplanirovki-1.ru]согласование перепланировок[/url] .

beeph casino [url=http://beepbeepcasino-online.com]http://beepbeepcasino-online.com[/url] .

newsky88 casino online login [url=https://newsky-online.com/]newsky-online.com[/url] .

surewin casino [url=surewin-online.com]surewin-online.com[/url] .

918kiss v5.0 apk [url=http://918kisslama.com]918kiss v5.0 apk[/url] .

1xbet t?rkiye [url=1xbet-14.com]1xbet t?rkiye[/url] .

стеклянные перила для лестниц [url=https://telegra.ph/Steklyannye-perila-i-ograzhdeniya-kak-vybrat-kompaniyu-kotoraya-ne-sorvyot-sroki-10-21/]https://telegra.ph/Steklyannye-perila-i-ograzhdeniya-kak-vybrat-kompaniyu-kotoraya-ne-sorvyot-sroki-10-21/[/url] .

777 bet online casino free bonus [url=https://777betcasino-online.com/]777 bet online casino free bonus[/url] .

безрамное остекление цена [url=https://telegra.ph/Prevratite-vashu-terrasu-v-lyubimuyu-komnatu-Polnoe-rukovodstvo-po-ostekleniyu-ot-SK-Grani-10-21/]telegra.ph/Prevratite-vashu-terrasu-v-lyubimuyu-komnatu-Polnoe-rukovodstvo-po-ostekleniyu-ot-SK-Grani-10-21[/url] .

душевое ограждение в нишу [url=dzen.ru/a/aPfJd1pLPXEE534U]dzen.ru/a/aPfJd1pLPXEE534U[/url] .

heaps of wins casino codes [url=http://heapsofwins-online.com]heaps of wins casino codes[/url] .

goliath casino [url=https://goliath-casino.com/]goliath-casino.com[/url] .

продвижение обучение [url=http://kursy-seo-12.ru]http://kursy-seo-12.ru[/url] .

icebet88 [url=https://icebet-online.com]icebet88[/url] .

domeo ремонт квартиры в москве отзывы [url=www.vc.ru/seo/2291370-reyting-seo-kompanij-rossii-2025-top-10-agentstv]domeo ремонт квартиры в москве отзывы[/url] .

перепланировка проект [url=https://www.www.tumblr.com/pereplanirovkamoscva/800002667760992256/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83-%D0%B8?source=share]перепланировка проект[/url] .

кухни на заказ в санкт-петербурге [url=https://kuhni-spb-9.ru]https://kuhni-spb-9.ru[/url] .

1xbet t?rkiye giri? [url=1xbet-14.com]1xbet t?rkiye giri?[/url] .

кухни под заказ спб [url=www.kuhni-spb-10.ru]www.kuhni-spb-10.ru[/url] .

icebet casino [url=https://icebet-online.com/]icebet casino[/url] .

goliath casino [url=http://www.goliath-casino.com]http://www.goliath-casino.com[/url] .

изготовление кухни на заказ в спб [url=https://kuhni-spb-11.ru/]https://kuhni-spb-11.ru/[/url] .

кухни на заказ производство спб [url=www.kuhni-spb-12.ru/]www.kuhni-spb-12.ru/[/url] .

устный переводчик стоимость [url=https://teletype.in/@alexd78/D1bRUvZKB7G/]teletype.in/@alexd78/D1bRUvZKB7G[/url] .

юридический перевод стоимость [url=https://dzen.ru/a/aQxedqmz3nz5DDDJ/]юридический перевод стоимость[/url] .

лучшие seo агентства [url=https://reiting-seo-kompanii.ru/]лучшие seo агентства[/url] .

1xbet giri? g?ncel [url=https://1xbet-14.com/]1xbet giri? g?ncel[/url] .

the goliath casino [url=https://goliath-casino.com/]https://goliath-casino.com/[/url] .

icebet.casino app [url=https://icebet-online.com]icebet.casino app[/url] .

курс seo [url=www.kursy-seo-12.ru/]www.kursy-seo-12.ru/[/url] .

устный перевод [url=https://teletype.in/@alexd78/D1bRUvZKB7G/]teletype.in/@alexd78/D1bRUvZKB7G[/url] .

юридический перевод [url=https://dzen.ru/a/aQxedqmz3nz5DDDJ/]юридический перевод[/url] .

синхронный переводчик стоимость [url=https://dzen.ru/a/aRDuRn3LkCngCegS/]dzen.ru/a/aRDuRn3LkCngCegS[/url] .

юридический переводчик услуги [url=https://dzen.ru/a/aQxedqmz3nz5DDDJ/]юридический переводчик услуги[/url] .

устный перевод заказать [url=https://teletype.in/@alexd78/D1bRUvZKB7G/]teletype.in/@alexd78/D1bRUvZKB7G[/url] .

seo бесплатно [url=http://kursy-seo-12.ru/]seo бесплатно[/url] .

синхронный переводчик в москве [url=https://dzen.ru/a/aRDuRn3LkCngCegS/]dzen.ru/a/aRDuRn3LkCngCegS[/url] .

aviator x [url=https://aviator-game-winner.com/]aviator-game-winner.com[/url] .

aviator game [url=https://aviator-game-cash.com]aviator game[/url] .

battery aviator game apk [url=http://www.aviator-game-best.com]battery aviator game apk[/url] .

it переводчик заказать [url=https://telegra.ph/Oshibka-lokalizacii-pochemu-vash-IT-produkt-ne-ponimayut-za-granicej-11-09/]telegra.ph/Oshibka-lokalizacii-pochemu-vash-IT-produkt-ne-ponimayut-za-granicej-11-09[/url] .

бюро переводов в москве [url=https://teletype.in/@alexd78/iF-xjHhC3iA/]teletype.in/@alexd78/iF-xjHhC3iA[/url] .

it переводчик в москве [url=https://telegra.ph/Oshibka-lokalizacii-pochemu-vash-IT-produkt-ne-ponimayut-za-granicej-11-09/]telegra.ph/Oshibka-lokalizacii-pochemu-vash-IT-produkt-ne-ponimayut-za-granicej-11-09[/url] .

лучшие бюро переводов в Мск [url=https://teletype.in/@alexd78/iF-xjHhC3iA/]teletype.in/@alexd78/iF-xjHhC3iA[/url] .

синхронный переводчик в москве [url=https://dzen.ru/a/aRDuRn3LkCngCegS/]dzen.ru/a/aRDuRn3LkCngCegS[/url] .

it перевод стоимость [url=https://telegra.ph/Oshibka-lokalizacii-pochemu-vash-IT-produkt-ne-ponimayut-za-granicej-11-09/]telegra.ph/Oshibka-lokalizacii-pochemu-vash-IT-produkt-ne-ponimayut-za-granicej-11-09[/url] .

бюро переводов [url=https://teletype.in/@alexd78/iF-xjHhC3iA/]teletype.in/@alexd78/iF-xjHhC3iA[/url] .

aviator money [url=aviator-game-deposit.com]aviator-game-deposit.com[/url] .

win crash game [url=www.aviator-game-predict.com]www.aviator-game-predict.com[/url] .

электрические гардины для штор [url=http://www.prokarniz36.ru]http://www.prokarniz36.ru[/url] .

карниз для штор электрический [url=www.provorota.su]www.provorota.su[/url] .

электрокарниз купить в москве [url=http://www.elektrokarniz98.ru]электрокарниз купить в москве[/url] .

автоматические карнизы [url=https://elektrokarnizy77.ru]автоматические карнизы[/url] .

карниз с приводом [url=elektrokarniz2.ru]elektrokarniz2.ru[/url] .

прокарниз [url=https://elektrokarniz495.ru]https://elektrokarniz495.ru[/url] .

электрокарниз купить в москве [url=http://www.elektrokarniz1.ru]http://www.elektrokarniz1.ru[/url] .

электрокарнизы для штор цена [url=http://www.elektrokarniz-dlya-shtor15.ru]электрокарнизы для штор цена[/url] .

карниз с приводом [url=elektrokarniz-dlya-shtor11.ru]elektrokarniz-dlya-shtor11.ru[/url] .

электрокарнизы цена [url=http://www.elektrokarniz-dlya-shtor499.ru]электрокарнизы цена[/url] .

рулонные шторы на панорамные окна [url=http://rulonnye-shtory-s-elektroprivodom.ru]рулонные шторы на панорамные окна[/url] .

двойные рулонные шторы с электроприводом [url=https://rulonnye-shtory-s-elektroprivodom499.ru/]https://rulonnye-shtory-s-elektroprivodom499.ru/[/url] .

умные шторы с алисой [url=http://www.prokarniz27.ru]http://www.prokarniz27.ru[/url] .

рулонные шторы на пульте [url=www.prokarniz28.ru/]www.prokarniz28.ru/[/url] .

топ компаний по продвижению сайтов [url=https://reiting-seo-kompanii.ru/]топ компаний по продвижению сайтов[/url] .

шторы на пульте управления [url=https://prokarniz28.ru/]шторы на пульте управления[/url] .

автоматические жалюзи [url=http://prokarniz23.ru]автоматические жалюзи[/url] .

управление шторами с телефона [url=https://www.prokarniz23.ru]управление шторами с телефона[/url] .

автоматические жалюзи [url=www.prokarniz23.ru/]автоматические жалюзи[/url] .

промокоды на мелбет [url=http://www.melbetbonusy.ru]http://www.melbetbonusy.ru[/url] .

слот собаки [url=https://www.wwwpsy.ru]https://www.wwwpsy.ru[/url] .

букмекерская контора melbet [url=https://v-bux.ru]https://v-bux.ru[/url] .

капремонт бензиновых моторов машин [url=https://teletype.in/@alexd78/OPvNLCcH14h/]teletype.in/@alexd78/OPvNLCcH14h[/url] .

1xbet t?rkiye [url=https://www.1xbet-13.com]1xbet t?rkiye[/url] .

1xbet giris [url=http://1xbet-12.com/]1xbet giris[/url] .

1xbet g?ncel adres [url=http://1xbet-13.com/]1xbet g?ncel adres[/url] .

1xbet ?yelik [url=www.1xbet-12.com/]www.1xbet-12.com/[/url] .

1xbet giri? 2025 [url=1xbet-13.com]1xbet giri? 2025[/url] .

1xbet tr giri? [url=http://1xbet-12.com]http://1xbet-12.com[/url] .

918kiss apk download rm711 [url=www.918kisslama.com]918kiss apk download rm711[/url] .

1xbet lite [url=https://1xbet-16.com]1xbet lite[/url] .

1xbet giri? [url=www.1xbet-16.com]1xbet giri?[/url] .

918kiss lama [url=https://918kisslama.com/]918kiss lama[/url] .

1xbet giri?i [url=http://1xbet-16.com]1xbet giri?i[/url] .

kiss918 [url=www.918kisslama.com/]kiss918[/url] .

заказать курсовой проект [url=https://kupit-kursovuyu-2.ru/]заказать курсовой проект[/url] .

заказать курсовую [url=https://www.kupit-kursovuyu-3.ru]заказать курсовую[/url] .

заказ курсовых работ [url=www.kupit-kursovuyu-5.ru]заказ курсовых работ[/url] .

курсовая заказать [url=https://kupit-kursovuyu-4.ru/]курсовая заказать[/url] .

купить курсовую работу [url=www.kupit-kursovuyu-4.ru/]купить курсовую работу[/url] .

покупка курсовых работ [url=www.kupit-kursovuyu-6.ru/]www.kupit-kursovuyu-6.ru/[/url] .

chicken road demo [url=http://kurica2.ru/uz/]http://kurica2.ru/uz/[/url] .

курсовой проект цена [url=https://www.kupit-kursovuyu-1.ru]https://www.kupit-kursovuyu-1.ru[/url] .

покупка курсовых работ [url=www.kupit-kursovuyu-5.ru]покупка курсовых работ[/url] .

заказать курсовую работу качественно [url=www.kupit-kursovuyu-6.ru/]www.kupit-kursovuyu-6.ru/[/url] .

курсовая работа недорого [url=https://www.kupit-kursovuyu-6.ru]https://www.kupit-kursovuyu-6.ru[/url] .

заказать практическую работу недорого цены [url=kupit-kursovuyu-9.ru]kupit-kursovuyu-9.ru[/url] .

заказать курсовую работу [url=https://kupit-kursovuyu-7.ru]заказать курсовую работу[/url] .

купить курсовую работу [url=www.kupit-kursovuyu-8.ru]купить курсовую работу[/url] .

рейтинг seo [url=https://reiting-seo-kompanii.ru]рейтинг seo[/url] .

курсовая работа недорого [url=kupit-kursovuyu-10.ru]курсовая работа недорого[/url] .

заказать студенческую работу [url=https://kupit-kursovuyu-5.ru/]заказать студенческую работу[/url] .

заказать курсовую [url=https://kupit-kursovuyu-6.ru]https://kupit-kursovuyu-6.ru[/url] .

seo рейтинг [url=https://reiting-seo-kompanii.ru/]seo рейтинг[/url] .

рейтинг сео [url=https://reiting-seo-kompanii.ru/]рейтинг сео[/url] .

seo эксперт агентство [url=www.reiting-seo-kompanii.ru/]www.reiting-seo-kompanii.ru/[/url] .

кухня на заказ спб [url=http://kuhni-spb-12.ru]http://kuhni-spb-12.ru[/url] .

кухни на заказ спб недорого с ценами [url=https://kuhni-spb-11.ru/]kuhni-spb-11.ru[/url] .

кухни на заказ санкт петербург [url=https://kuhni-spb-9.ru/]kuhni-spb-9.ru[/url] .

seo ranking services [url=http://www.reiting-seo-kompanii.ru]seo ranking services[/url] .

заказать кухню в спб по индивидуальному проекту [url=https://www.kuhni-spb-12.ru]https://www.kuhni-spb-12.ru[/url] .

кухни спб [url=http://kuhni-spb-11.ru/]кухни спб[/url] .

кухни на заказ санкт петербург [url=https://kuhni-spb-9.ru/]kuhni-spb-9.ru[/url] .

рейтинг компаний seo услуг [url=http://reiting-seo-kompanii.ru/]http://reiting-seo-kompanii.ru/[/url] .

кухни на заказ санкт петербург [url=https://kuhni-spb-12.ru]кухни на заказ санкт петербург[/url] .

современные кухни на заказ в спб [url=https://kuhni-spb-11.ru/]https://kuhni-spb-11.ru/[/url] .

кухни под заказ спб [url=http://kuhni-spb-9.ru]http://kuhni-spb-9.ru[/url] .

aviator game [url=https://aviator-game-cash.com/]aviator game[/url] .

aviator money [url=http://www.aviator-game-winner.com]http://www.aviator-game-winner.com[/url] .

aviator money [url=https://aviator-game-cash.com/]https://aviator-game-cash.com/[/url] .

aviator money [url=http://www.aviator-game-winner.com]http://www.aviator-game-winner.com[/url] .

aviator game [url=https://www.aviator-game-cash.com]aviator game[/url] .

компания seo [url=https://reiting-seo-kompanii.ru/]компания seo[/url] .

????? ??? [url=http://aviator-game-predict.com]http://aviator-game-predict.com[/url] .

фирмы ремонт квартир в москве [url=http://www.rejting-remontnyh-kompanij-moskvy.com]http://www.rejting-remontnyh-kompanij-moskvy.com[/url] .

ремонт квартиры под ключ фото и цены в москве [url=https://luchshie-kompanii-po-remontu-kvartir-v-moskve.com/]https://luchshie-kompanii-po-remontu-kvartir-v-moskve.com/[/url] .

aviator bonus game [url=aviator-game-best.com]aviator-game-best.com[/url] .

ищу мастера по ремонту квартир москва [url=https://luchshie-remontnye-kompanii-moskvy.com/]luchshie-remontnye-kompanii-moskvy.com[/url] .

слоты казино мелбет игровые автоматы [url=https://wwwpsy.ru]https://wwwpsy.ru[/url] .

карниз с приводом для штор [url=http://elektrokarnizmsk.ru]http://elektrokarnizmsk.ru[/url] .

win crash game [url=http://aviator-game-deposit.com]http://aviator-game-deposit.com[/url] .

aviator x [url=http://www.aviator-game-winner.com]http://www.aviator-game-winner.com[/url] .

карниз электро [url=https://elektrokarnizmsk.ru/]https://elektrokarnizmsk.ru/[/url] .

мелбет букмекерская контора [url=https://v-bux.ru/]v-bux.ru[/url] .

ремонт квартир москва качественно [url=https://rejting-kompanij-po-remontu-kvartir-moskvy.com]https://rejting-kompanij-po-remontu-kvartir-moskvy.com[/url] .

mel bet [url=www.melbetbonusy.ru/]www.melbetbonusy.ru/[/url] .

премиум ремонт квартир москва [url=www.rejting-remontnyh-kompanij-moskvy.com]www.rejting-remontnyh-kompanij-moskvy.com[/url] .

battery aviator game apk [url=https://aviator-game-predict.com/]https://aviator-game-predict.com/[/url] .

ремонт квартир сайты москва [url=www.luchshie-remontnye-kompanii-moskvy.com/]www.luchshie-remontnye-kompanii-moskvy.com/[/url] .

компании по ремонту квартир в москве [url=luchshie-kompanii-po-remontu-kvartir-v-moskve.com]компании по ремонту квартир в москве[/url] .

карниз с электроприводом [url=www.elektrokarnizmsk.ru/]карниз с электроприводом[/url] .

aviator bonus game [url=www.aviator-game-best.com/]www.aviator-game-best.com/[/url] .

слоты на деньги [url=http://www.wwwpsy.ru]http://www.wwwpsy.ru[/url] .

карниз с электроприводом [url=elektrokarnizmsk.ru]карниз с электроприводом[/url] .

официальный сайт мелбет [url=www.v-bux.ru/]www.v-bux.ru/[/url] .

udan game [url=http://aviator-game-deposit.com/]http://aviator-game-deposit.com/[/url] .

компании по ремонту квартир [url=rejting-kompanij-po-remontu-kvartir-moskvy.com]компании по ремонту квартир[/url] .

рейтинг компаний по ремонту квартир в москве [url=http://www.rejting-remontnyh-kompanij-moskvy.com]рейтинг компаний по ремонту квартир в москве[/url] .

??????? ??? [url=www.aviator-game-predict.com]www.aviator-game-predict.com[/url] .

рулонные занавески [url=http://rulonnye-zhalyuzi-avtomaticheskie.ru]рулонные занавески[/url] .

лучшие фирмы по ремонту квартир в москве [url=www.luchshie-remontnye-kompanii-moskvy.com/]www.luchshie-remontnye-kompanii-moskvy.com/[/url] .

электрокарниз [url=https://elektrokarnizmsk.ru]электрокарниз[/url] .

лучшие слоты [url=http://wwwpsy.ru/]http://wwwpsy.ru/[/url] .

aviator money [url=https://www.aviator-game-best.com]https://www.aviator-game-best.com[/url] .

электрокарниз [url=elektrokarnizmsk.ru]электрокарниз[/url] .

компании по ремонту [url=http://luchshie-kompanii-po-remontu-kvartir-v-moskve.com/]компании по ремонту[/url] .

шторы автоматические [url=www.avtomaticheskie-rulonnye-shtory11.ru/]www.avtomaticheskie-rulonnye-shtory11.ru/[/url] .

бк мелбет [url=https://v-bux.ru/]https://v-bux.ru/[/url] .

ремонт квартир рейтинг [url=http://rejting-kompanij-po-remontu-kvartir-moskvy.com/]ремонт квартир рейтинг[/url] .

jet game money [url=aviator-game-deposit.com]aviator-game-deposit.com[/url] .

slot365 net Nếu bạn muốn chơi game thỏa thích với thương hiệu này, bạn hãy tải và cài đặt ứng dụng từ link chính thức của chúng tôi. Điều này giúp đảm bảo an toàn và tránh các rủi ro từ những nguồn không rõ ràng. Sau khi tải ứng dụng, bạn có thể đăng ký tài khoản và bắt đầu trải nghiệm ngay.

рулонные жалюзи москва [url=https://rulonnye-zhalyuzi-avtomaticheskie.ru]рулонные жалюзи москва[/url] .

автоматические рулонные шторы с электроприводом на окна [url=http://www.avtomaticheskie-rulonnye-shtory11.ru]http://www.avtomaticheskie-rulonnye-shtory11.ru[/url] .

готовые рулонные шторы купить в москве [url=https://rulonnye-zhalyuzi-avtomaticheskie.ru/]готовые рулонные шторы купить в москве[/url] .

metatrader5 [url=http://metatrader-5-sync.com]metatrader5[/url] .

горизонтальные жалюзи с электроприводом [url=https://www.elektricheskie-zhalyuzi5.ru]горизонтальные жалюзи с электроприводом[/url] .

залив квартиры судебная экспертиза [url=www.ekspertiza-zaliva-kvartiry-1.ru/]www.ekspertiza-zaliva-kvartiry-1.ru/[/url] .

рольшторы с электроприводом [url=www.avtomaticheskie-rulonnye-shtory11.ru/]рольшторы с электроприводом[/url] .

metatrader 5 mac download [url=https://www.metatrader-5-pc.com]metatrader 5 mac download[/url] .

mt5 mac download [url=metatrader-5-platform.com]metatrader-5-platform.com[/url] .

оценка залива квартиры [url=ekspertiza-zaliva-kvartiry-4.ru]оценка залива квартиры[/url] .

строительно техническая экспертиза залива [url=http://ekspertiza-zaliva-kvartiry-2.ru]http://ekspertiza-zaliva-kvartiry-2.ru[/url] .

metatrader 5 mac download [url=metatrader-5-mt5.com]metatrader 5 mac download[/url] .

затопили квартиру что делать [url=www.ekspertiza-zaliva-kvartiry-3.ru/]затопили квартиру что делать[/url] .

download mt5 for mac [url=metatrader-5-downloads.com]metatrader-5-downloads.com[/url] .

forex metatrader 5 [url=www.metatrader-5-mac.com/]www.metatrader-5-mac.com/[/url] .

оценка повреждений после залива [url=www.ekspertiza-zaliva-kvartiry-1.ru]www.ekspertiza-zaliva-kvartiry-1.ru[/url] .

mt5 download for pc [url=https://metatrader-5-sync.com]https://metatrader-5-sync.com[/url] .

акт о заливе квартиры [url=www.ekspertiza-zaliva-kvartiry-2.ru]www.ekspertiza-zaliva-kvartiry-2.ru[/url] .

mt5 download for pc [url=https://www.metatrader-5-pc.com]mt5 download for pc[/url] .

metatrader5 download [url=www.metatrader-5-platform.com/]metatrader5 download[/url] .

экспертиза залива квартиры [url=www.ekspertiza-zaliva-kvartiry-4.ru/]экспертиза залива квартиры[/url] .

экспертиза по заливу квартиры [url=http://ekspertiza-zaliva-kvartiry-3.ru]экспертиза по заливу квартиры[/url] .

mt5 download mac [url=metatrader-5-mt5.com]mt5 download mac[/url] .

metatrader 5 mac [url=https://metatrader-5-downloads.com]https://metatrader-5-downloads.com[/url] .

metatrader 5 [url=https://metatrader-5-mac.com]metatrader 5[/url] .

сколько стоит экспертиза после залива [url=http://ekspertiza-zaliva-kvartiry-2.ru]http://ekspertiza-zaliva-kvartiry-2.ru[/url] .

metatrader 5 mac download [url=https://metatrader-5-sync.com/]metatrader-5-sync.com[/url] .

возмещение ущерба после залива [url=https://ekspertiza-zaliva-kvartiry-1.ru/]https://ekspertiza-zaliva-kvartiry-1.ru/[/url] .

mt5 download [url=https://metatrader-5-pc.com/]mt5 download[/url] .

download mt5 for mac [url=http://metatrader-5-platform.com/]http://metatrader-5-platform.com/[/url] .

оценка мебели после залива [url=https://ekspertiza-zaliva-kvartiry-3.ru]https://ekspertiza-zaliva-kvartiry-3.ru[/url] .

оценка ущерба при заливе квартиры [url=http://ekspertiza-zaliva-kvartiry-4.ru/]оценка ущерба при заливе квартиры[/url] .

download metatrader 5 [url=www.metatrader-5-mt5.com/]download metatrader 5[/url] .

mt5 download mac [url=https://metatrader-5-mac.com/]metatrader-5-mac.com[/url] .

mt5 download [url=https://metatrader-5-downloads.com/]https://metatrader-5-downloads.com/[/url] .

оценка залива квартиры [url=https://ekspertiza-zaliva-kvartiry-2.ru]оценка залива квартиры[/url] .

mt5 trading platform [url=http://metatrader-5-sync.com/]http://metatrader-5-sync.com/[/url] .

mt5 trading platform [url=https://www.metatrader-5-pc.com]mt5 trading platform[/url] .

независимая экспертиза залива квартиры [url=ekspertiza-zaliva-kvartiry-3.ru]независимая экспертиза залива квартиры[/url] .

установить рулонные шторы цена [url=www.rulonnye-zhalyuzi-avtomaticheskie.ru]www.rulonnye-zhalyuzi-avtomaticheskie.ru[/url] .

залив квартиры судебная экспертиза [url=www.ekspertiza-zaliva-kvartiry-1.ru]www.ekspertiza-zaliva-kvartiry-1.ru[/url] .

досудебная экспертиза залива [url=https://ekspertiza-zaliva-kvartiry-4.ru]https://ekspertiza-zaliva-kvartiry-4.ru[/url] .

metatrader 5 download mac [url=www.metatrader-5-platform.com]metatrader 5 download mac[/url] .

metatrader 5 [url=metatrader-5-mt5.com]metatrader 5[/url] .

рулонные занавески [url=https://avtomaticheskie-rulonnye-shtory11.ru/]рулонные занавески[/url] .

mt5 download for pc [url=https://metatrader-5-downloads.com/]https://metatrader-5-downloads.com/[/url] .

mt5 mac [url=https://metatrader-5-mac.com]https://metatrader-5-mac.com[/url] .

экспертиза по заливу квартиры [url=ekspertiza-zaliva-kvartiry-2.ru]экспертиза по заливу квартиры[/url] .

metatrader 5 download mac [url=https://metatrader-5-sync.com/]metatrader-5-sync.com[/url] .

metatrader 5 mac download [url=www.metatrader-5-pc.com/]metatrader 5 mac download[/url] .

как доказать виновника залива [url=ekspertiza-zaliva-kvartiry-3.ru]ekspertiza-zaliva-kvartiry-3.ru[/url] .

стоимость экспертизы залива [url=https://ekspertiza-zaliva-kvartiry-1.ru/]ekspertiza-zaliva-kvartiry-1.ru[/url] .

рулонные шторы купить москва недорого [url=https://rulonnye-zhalyuzi-avtomaticheskie.ru]рулонные шторы купить москва недорого[/url] .

оценка ущерба после залива [url=https://www.ekspertiza-zaliva-kvartiry-4.ru]оценка ущерба после залива[/url] .

meta trader 5 download [url=https://metatrader-5-platform.com/]metatrader-5-platform.com[/url] .

mt5 download [url=http://www.metatrader-5-mt5.com]mt5 download[/url] .

купить рулонные шторы москва [url=http://avtomaticheskie-rulonnye-shtory11.ru/]купить рулонные шторы москва[/url] .

mt5 download [url=https://metatrader-5-downloads.com/]metatrader-5-downloads.com[/url] .

mt5 download [url=metatrader-5-mac.com]mt5 download[/url] .

возмещение ущерба после залива [url=https://ekspertiza-zaliva-kvartiry-2.ru/]возмещение ущерба после залива[/url] .

mt5 trading platform [url=https://metatrader-5-sync.com/]https://metatrader-5-sync.com/[/url] .

metatrader 5 download mac [url=https://metatrader-5-pc.com/]metatrader 5 download mac[/url] .

затопили квартиру что делать [url=www.ekspertiza-zaliva-kvartiry-1.ru]www.ekspertiza-zaliva-kvartiry-1.ru[/url] .

рулонные жалюзи с электроприводом [url=https://rulonnye-zhalyuzi-avtomaticheskie.ru/]рулонные жалюзи с электроприводом[/url] .

оценка мебели после залива [url=https://ekspertiza-zaliva-kvartiry-3.ru/]https://ekspertiza-zaliva-kvartiry-3.ru/[/url] .

оценка техники после затопления [url=http://www.ekspertiza-zaliva-kvartiry-4.ru]http://www.ekspertiza-zaliva-kvartiry-4.ru[/url] .

metatrader 5 mac download [url=https://metatrader-5-platform.com/]metatrader 5 mac download[/url] .

рулонные шторы с электроприводом купить в москве [url=avtomaticheskie-rulonnye-shtory11.ru]avtomaticheskie-rulonnye-shtory11.ru[/url] .

mt5 download for pc [url=http://www.metatrader-5-downloads.com]http://www.metatrader-5-downloads.com[/url] .

mt5 mac download [url=https://metatrader-5-mt5.com/]mt5 mac download[/url] .

mt5 trading platform [url=www.metatrader-5-mac.com]mt5 trading platform[/url] .

филлеры купить цены [url=https://filler-kupit1.ru]https://filler-kupit1.ru[/url] .

Подвесной потолок Армстронг [url=https://www.potolok-armstrong1.ru]https://www.potolok-armstrong1.ru[/url] .

электрокарниз двухрядный [url=https://elektrokarnizmoskva.ru/]https://elektrokarnizmoskva.ru/[/url] .

купить курсовая работа [url=https://kupit-kursovuyu-1.ru/]kupit-kursovuyu-1.ru[/url] .

где можно заказать курсовую работу [url=http://kupit-kursovuyu-6.ru]http://kupit-kursovuyu-6.ru[/url] .

курсовая работа на заказ цена [url=www.kupit-kursovuyu-4.ru]курсовая работа на заказ цена[/url] .

экспертиза после залива [url=www.ekspertiza-zaliva-kvartiry-5.ru/]экспертиза после залива[/url] .

написание курсовых на заказ [url=www.kupit-kursovuyu-7.ru]написание курсовых на заказ[/url] .

курсовая заказать [url=kupit-kursovuyu-3.ru]курсовая заказать[/url] .

лучшие seo агентства [url=https://reiting-seo-kompanii.ru/]лучшие seo агентства[/url] .

купить филлеры москва [url=http://www.filler-kupit.ru]купить филлеры москва[/url] .

курсовые заказ [url=http://www.kupit-kursovuyu-2.ru]http://www.kupit-kursovuyu-2.ru[/url] .

написание курсовой на заказ цена [url=kupit-kursovuyu-8.ru]написание курсовой на заказ цена[/url] .

куплю курсовую работу [url=www.kupit-kursovuyu-5.ru/]куплю курсовую работу[/url] .

написание курсовой на заказ цена [url=www.kupit-kursovuyu-6.ru/]www.kupit-kursovuyu-6.ru/[/url] .

курсовая заказать недорого [url=http://www.kupit-kursovuyu-1.ru]http://www.kupit-kursovuyu-1.ru[/url] .

курсовая заказ купить [url=https://www.kupit-kursovuyu-7.ru]https://www.kupit-kursovuyu-7.ru[/url] .

заказать курсовую работу качественно [url=http://kupit-kursovuyu-4.ru/]http://kupit-kursovuyu-4.ru/[/url] .

купить курсовую сайт [url=kupit-kursovuyu-3.ru]kupit-kursovuyu-3.ru[/url] .

seo агентство москва [url=http://reiting-seo-kompanii.ru]http://reiting-seo-kompanii.ru[/url] .

курсовая работа купить москва [url=www.kupit-kursovuyu-2.ru/]www.kupit-kursovuyu-2.ru/[/url] .

курсовая работа купить [url=https://www.kupit-kursovuyu-8.ru]курсовая работа купить[/url] .

где можно купить курсовую работу [url=http://www.kupit-kursovuyu-5.ru]где можно купить курсовую работу[/url] .

курсовой проект цена [url=https://kupit-kursovuyu-1.ru]https://kupit-kursovuyu-1.ru[/url] .

курсовая заказать [url=https://kupit-kursovuyu-6.ru/]kupit-kursovuyu-6.ru[/url] .

заказать студенческую работу [url=http://www.kupit-kursovuyu-7.ru]http://www.kupit-kursovuyu-7.ru[/url] .

курсовая работа купить [url=www.kupit-kursovuyu-4.ru/]курсовая работа купить[/url] .

где можно купить курсовую работу [url=https://kupit-kursovuyu-3.ru/]https://kupit-kursovuyu-3.ru/[/url] .

seo агентство москва [url=http://reiting-seo-kompanii.ru/]http://reiting-seo-kompanii.ru/[/url] .

заказ курсовых работ [url=www.kupit-kursovuyu-2.ru/]www.kupit-kursovuyu-2.ru/[/url] .

заказать курсовую [url=https://kupit-kursovuyu-8.ru/]заказать курсовую[/url] .

написание курсовых на заказ [url=www.kupit-kursovuyu-5.ru/]написание курсовых на заказ[/url] .

курсовые заказ [url=https://kupit-kursovuyu-10.ru/]курсовые заказ[/url] .

клиника вывод из запоя москва [url=https://narkologicheskaya-klinika-38.ru/]клиника вывод из запоя москва[/url] .

наркологический диспансер москва [url=www.narkologicheskaya-klinika-36.ru/]наркологический диспансер москва[/url] .

наркология анонимно [url=http://narkologicheskaya-klinika-37.ru]http://narkologicheskaya-klinika-37.ru[/url] .

наркологические услуги [url=www.narkologicheskaya-klinika-34.ru]www.narkologicheskaya-klinika-34.ru[/url] .

наркологические диспансеры москвы [url=http://www.narkologicheskaya-klinika-39.ru]http://www.narkologicheskaya-klinika-39.ru[/url] .

клиники наркологические москва [url=narkologicheskaya-klinika-35.ru]narkologicheskaya-klinika-35.ru[/url] .

купить курсовую работу [url=https://www.kupit-kursovuyu-9.ru]купить курсовую работу[/url] .

seo рейтинг [url=http://www.reiting-seo-kompanii.ru]seo рейтинг[/url] .

жалюзи для пластиковых окон с электроприводом [url=http://elektricheskie-zhalyuzi5.ru]http://elektricheskie-zhalyuzi5.ru[/url] .

заказать курсовую [url=http://www.kupit-kursovuyu-10.ru]заказать курсовую[/url] .

лучшие агентства seo продвижения [url=reiting-seo-kompanii.ru]reiting-seo-kompanii.ru[/url] .

заказать курсовой проект [url=https://kupit-kursovuyu-9.ru/]заказать курсовой проект[/url] .

жалюзи с электроприводом [url=www.elektricheskie-zhalyuzi5.ru/]жалюзи с электроприводом[/url] .

покупка курсовой [url=kupit-kursovuyu-10.ru]покупка курсовой[/url] .

seo ranking services [url=https://www.reiting-seo-kompanii.ru]seo ranking services[/url] .

автоматические жалюзи [url=http://elektricheskie-zhalyuzi5.ru]автоматические жалюзи[/url] .

написание курсовых на заказ [url=https://kupit-kursovuyu-9.ru/]написание курсовых на заказ[/url] .

наркологическая частная клиника [url=https://www.narkologicheskaya-klinika-40.ru]https://www.narkologicheskaya-klinika-40.ru[/url] .

Подвесной потолок Армстронг [url=potolok-armstrong1.ru]potolok-armstrong1.ru[/url] .

электрокарниз двухрядный цена [url=https://elektrokarnizmoskva.ru/]elektrokarnizmoskva.ru[/url] .

электрокарнизы цена [url=http://elektrokarniz1.ru]http://elektrokarniz1.ru[/url] .

seo продвижение рейтинг компаний [url=http://reiting-seo-kompanii.ru/]seo продвижение рейтинг компаний[/url] .

электрокарниз москва [url=http://prokarniz36.ru]http://prokarniz36.ru[/url] .

независимая экспертиза при затоплении [url=www.ekspertiza-zaliva-kvartiry-5.ru/]независимая экспертиза при затоплении[/url] .

купить филлеры для косметологов [url=https://filler-kupit.ru/]https://filler-kupit.ru/[/url] .

Плиты Армстронг [url=potolok-armstrong1.ru]potolok-armstrong1.ru[/url] .

автоматический карниз для штор [url=http://elektrokarnizmoskva.ru/]http://elektrokarnizmoskva.ru/[/url] .

карниз с приводом для штор [url=www.elektrokarniz1.ru/]www.elektrokarniz1.ru/[/url] .

карниз электро [url=prokarniz36.ru]prokarniz36.ru[/url] .

экспертиза залива квартиры [url=http://ekspertiza-zaliva-kvartiry-5.ru]экспертиза залива квартиры[/url] .

филлеры купить цены [url=https://www.filler-kupit.ru]https://www.filler-kupit.ru[/url] .

Плиты Армстронг [url=www.potolok-armstrong1.ru]www.potolok-armstrong1.ru[/url] .

карниз с приводом [url=https://elektrokarniz1.ru]https://elektrokarniz1.ru[/url] .

прокарниз [url=http://elektrokarnizmoskva.ru/]http://elektrokarnizmoskva.ru/[/url] .

филлер для губ купить [url=http://filler-kupit1.ru/]филлер для губ купить[/url] .

наркологические клиники [url=https://narkologicheskaya-klinika-35.ru]https://narkologicheskaya-klinika-35.ru[/url] .

электрические гардины для штор [url=http://prokarniz36.ru/]http://prokarniz36.ru/[/url] .

оценка ущерба залив по вине управляющей компании [url=http://ekspertiza-zaliva-kvartiry-5.ru/]http://ekspertiza-zaliva-kvartiry-5.ru/[/url] .

купить филлеры для косметологов [url=https://filler-kupit.ru/]https://filler-kupit.ru/[/url] .

филлер [url=https://filler-kupit1.ru/]филлер[/url] .

психолог нарколог в москве [url=www.narkologicheskaya-klinika-35.ru]www.narkologicheskaya-klinika-35.ru[/url] .

one win официальный сайт [url=www.1win12044.ru]one win официальный сайт[/url]

филлеры москва оптом [url=https://filler-kupit1.ru]https://filler-kupit1.ru[/url] .

реабилитация зависимых [url=http://www.narkologicheskaya-klinika-35.ru]http://www.narkologicheskaya-klinika-35.ru[/url] .

электрические карнизы купить [url=https://elektrokarniz495.ru/]elektrokarniz495.ru[/url] .

электрические гардины для штор [url=https://provorota.su/]provorota.su[/url] .

карниз с приводом для штор [url=http://elektrokarniz2.ru]http://elektrokarniz2.ru[/url] .

карниз для штор с электроприводом [url=elektrokarnizy77.ru]карниз для штор с электроприводом[/url] .

электрокарнизы [url=https://elektrokarniz-dlya-shtor11.ru/]электрокарнизы[/url] .

алко помощь наркологическая [url=https://narkologicheskaya-klinika-36.ru]https://narkologicheskaya-klinika-36.ru[/url] .

автоматические гардины для штор [url=http://elektrokarniz-dlya-shtor15.ru]http://elektrokarniz-dlya-shtor15.ru[/url] .

карнизы для штор с электроприводом [url=http://elektrokarniz-dlya-shtor499.ru]карнизы для штор с электроприводом[/url] .

карнизы с электроприводом [url=https://elektrokarniz98.ru/]карнизы с электроприводом[/url] .

наркологическая помощь [url=narkologicheskaya-klinika-39.ru]наркологическая помощь[/url] .

клиника вывод из запоя москва [url=www.narkologicheskaya-klinika-34.ru]www.narkologicheskaya-klinika-34.ru[/url] .

наркологическая служба [url=https://narkologicheskaya-klinika-37.ru]https://narkologicheskaya-klinika-37.ru[/url] .

как забрать бонусы 1win [url=www.1win12043.ru]www.1win12043.ru[/url]

электрокарнизы москва [url=http://www.elektrokarniz495.ru]http://www.elektrokarniz495.ru[/url] .

электрокранизы [url=https://elektrokarniz-dlya-shtor499.ru/]elektrokarniz-dlya-shtor499.ru[/url] .

электрокарнизы для штор купить в москве [url=http://www.elektrokarniz-dlya-shtor11.ru]http://www.elektrokarniz-dlya-shtor11.ru[/url] .

электрокарнизы для штор цена [url=http://elektrokarnizy77.ru]электрокарнизы для штор цена[/url] .

электрокарниз купить [url=https://provorota.su/]https://provorota.su/[/url] .

электрокарниз купить в москве [url=https://www.elektrokarniz2.ru]https://www.elektrokarniz2.ru[/url] .

помощь нарколога [url=http://www.narkologicheskaya-klinika-36.ru]http://www.narkologicheskaya-klinika-36.ru[/url] .

электрокарнизы для штор цена [url=http://elektrokarniz-dlya-shtor15.ru]электрокарнизы для штор цена[/url] .

наркологический диспансер москва [url=http://narkologicheskaya-klinika-34.ru/]http://narkologicheskaya-klinika-34.ru/[/url] .

наркологический центр москва [url=https://www.narkologicheskaya-klinika-39.ru]наркологический центр москва[/url] .

наркологическое отделение наркологии [url=narkologicheskaya-klinika-37.ru]narkologicheskaya-klinika-37.ru[/url] .

электрокарнизы для штор купить [url=https://www.elektrokarniz98.ru]электрокарнизы для штор купить[/url] .

частные наркологические клиники в москве [url=http://www.narkologicheskaya-klinika-38.ru]частные наркологические клиники в москве[/url] .

электрокарнизы для штор купить в москве [url=https://www.elektrokarniz-dlya-shtor499.ru]https://www.elektrokarniz-dlya-shtor499.ru[/url] .

вывод из запоя клиника [url=https://narkologicheskaya-klinika-40.ru/]вывод из запоя клиника[/url] .

карниз моторизованный [url=elektrokarniz495.ru]elektrokarniz495.ru[/url] .

карниз с электроприводом [url=http://www.elektrokarniz-dlya-shtor11.ru]карниз с электроприводом[/url] .

электрокарнизы [url=https://www.elektrokarnizy77.ru]электрокарнизы[/url] .

наркологическая клиника trezviy vibor [url=www.narkologicheskaya-klinika-36.ru]www.narkologicheskaya-klinika-36.ru[/url] .

гардина с электроприводом [url=https://elektrokarniz-dlya-shtor15.ru/]https://elektrokarniz-dlya-shtor15.ru/[/url] .

автоматический карниз для штор [url=http://www.elektrokarniz2.ru]http://www.elektrokarniz2.ru[/url] .

карниз с электроприводом [url=www.provorota.su]www.provorota.su[/url] .

вывод из запоя москва клиника [url=narkologicheskaya-klinika-34.ru]narkologicheskaya-klinika-34.ru[/url] .

нарколог психолог [url=narkologicheskaya-klinika-39.ru]narkologicheskaya-klinika-39.ru[/url] .

клиника наркология [url=https://narkologicheskaya-klinika-37.ru/]narkologicheskaya-klinika-37.ru[/url] .

электрокарниз купить в москве [url=www.elektrokarniz98.ru]электрокарниз купить в москве[/url] .

трезвая жизнь [url=www.narkologicheskaya-klinika-38.ru/]www.narkologicheskaya-klinika-38.ru/[/url] .

номер наркологии [url=http://narkologicheskaya-klinika-40.ru/]номер наркологии[/url] .

рулонные шторы для панорамных окон [url=https://www.rulonnye-shtory-s-elektroprivodom499.ru]https://www.rulonnye-shtory-s-elektroprivodom499.ru[/url] .

рулонные шторы на электроприводе [url=http://www.rulonnye-shtory-s-elektroprivodom.ru]рулонные шторы на электроприводе[/url] .

скрытый алкоголизм [url=http://narkologicheskaya-klinika-38.ru/]http://narkologicheskaya-klinika-38.ru/[/url] .

умные шторы [url=http://prokarniz23.ru]умные шторы[/url] .

умные шторы с алисой [url=https://www.prokarniz27.ru]https://www.prokarniz27.ru[/url] .

рулонные шторы на пульте управления [url=https://prokarniz28.ru]https://prokarniz28.ru[/url] .

жалюзи на пульте [url=http://prokarniz23.ru]жалюзи на пульте[/url] .

алко помощь наркологическая [url=https://www.narkologicheskaya-klinika-40.ru]https://www.narkologicheskaya-klinika-40.ru[/url] .

Với định hướng phát triển bền vững, và phương châm “Hài Lòng Bạn Đi, Vui Lòng Bạn Đến“. slot365 apk ngày càng khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ giải trí số khu vực châu Á.

рулонные электрошторы [url=http://rulonnye-shtory-s-elektroprivodom177.ru]http://rulonnye-shtory-s-elektroprivodom177.ru[/url] .

рулонные занавески [url=rulonnye-shtory-s-elektroprivodom499.ru]рулонные занавески[/url] .

рулонные шторы на окно в кухне [url=www.rulonnye-shtory-s-elektroprivodom.ru]www.rulonnye-shtory-s-elektroprivodom.ru[/url] .

умный дом шторы [url=https://prokarniz23.ru/]умный дом шторы[/url] .

умные шторы с алисой [url=http://prokarniz27.ru/]http://prokarniz27.ru/[/url] .

римские шторы с пультом управления [url=http://prokarniz28.ru/]http://prokarniz28.ru/[/url] .

жалюзи автоматические цена [url=http://www.prokarniz23.ru]жалюзи автоматические цена[/url] .

рулонные шторы с автоматическим управлением [url=https://rulonnye-shtory-s-elektroprivodom177.ru]https://rulonnye-shtory-s-elektroprivodom177.ru[/url] .

рольшторы на окна купить в москве [url=rulonnye-shtory-s-elektroprivodom499.ru]rulonnye-shtory-s-elektroprivodom499.ru[/url] .

рулонные шторы с электроприводом купить в москве [url=https://rulonnye-shtory-s-elektroprivodom.ru]https://rulonnye-shtory-s-elektroprivodom.ru[/url] .

электронные шторы [url=https://www.prokarniz23.ru]https://www.prokarniz23.ru[/url] .

умные шторы с алисой [url=https://prokarniz27.ru/]https://prokarniz27.ru/[/url] .

рулонные шторы с пультом управления [url=http://prokarniz28.ru/]рулонные шторы с пультом управления[/url] .

бамбуковые электрожалюзи [url=http://prokarniz23.ru]http://prokarniz23.ru[/url] .

инъекционная гидроизоляция микроцементы [url=http://inekczionnaya-gidroizolyacziya1.ru/]http://inekczionnaya-gidroizolyacziya1.ru/[/url] .

гидроизоляция подвала цена [url=www.gidroizolyacziya-czena.ru]гидроизоляция подвала цена[/url] .

усиление проему [url=http://www.usilenie-proemov1.ru]http://www.usilenie-proemov1.ru[/url] .

вертикальная гидроизоляция подвала [url=http://gidroizolyacziya-podvala-iznutri-czena1.ru/]http://gidroizolyacziya-podvala-iznutri-czena1.ru/[/url] .

стоимость услуг экскаватора [url=arenda-ekskavatora-pogruzchika-5.ru]стоимость услуг экскаватора[/url] .

усиление проема [url=http://usilenie-proemov2.ru]усиление проема[/url] .

аренда экскаватора погрузчика цена [url=https://arenda-ekskavatora-pogruzchika-6.ru/]аренда экскаватора погрузчика цена[/url] .

купить курсовую работу [url=http://www.kupit-kursovuyu-21.ru]http://www.kupit-kursovuyu-21.ru[/url] .

сырость в подвале многоквартирного дома [url=https://gidroizolyacziya-podvala-iznutri-czena.ru/]https://gidroizolyacziya-podvala-iznutri-czena.ru/[/url] .

гидроизоляция подвала в домe [url=www.gidroizolyacziya-podvala-samara.ru]гидроизоляция подвала в домe[/url] .

инъекционная гидроизоляция подвала [url=inekczionnaya-gidroizolyacziya.ru]инъекционная гидроизоляция подвала[/url] .

гидроизоляция подвалов цена [url=www.gidroizolyacziya-czena1.ru]www.gidroizolyacziya-czena1.ru[/url] .

seo agents [url=https://reiting-seo-kompanii.ru/]seo agents[/url] .

ремонт бетонных конструкций фундамент [url=https://remont-betonnykh-konstrukczij-usilenie.ru/]https://remont-betonnykh-konstrukczij-usilenie.ru/[/url] .

сайт заказать курсовую работу [url=https://kupit-kursovuyu-22.ru/]сайт заказать курсовую работу[/url] .

электронные шторы [url=http://www.prokarniz29.ru]http://www.prokarniz29.ru[/url] .

умные римские шторы [url=prokarniz29.ru]prokarniz29.ru[/url] .

умные шторы [url=https://www.prokarniz29.ru]умные шторы[/url] .

услуги экскаватора погрузчика [url=arenda-ekskavatora-pogruzchika-6.ru]arenda-ekskavatora-pogruzchika-6.ru[/url] .

электронные шторы [url=https://www.prokarniz29.ru]https://www.prokarniz29.ru[/url] .

гидроизоляция цена [url=http://gidroizolyacziya-czena.ru]гидроизоляция цена[/url] .

компании усиления проемов [url=https://usilenie-proemov1.ru/]https://usilenie-proemov1.ru/[/url] .

инъекционная гидроизоляция трещин [url=www.inekczionnaya-gidroizolyacziya1.ru/]инъекционная гидроизоляция трещин[/url] .

аренда погрузчик экскаватор [url=http://arenda-ekskavatora-pogruzchika-6.ru/]http://arenda-ekskavatora-pogruzchika-6.ru/[/url] .

курсовая заказать [url=http://kupit-kursovuyu-21.ru]http://kupit-kursovuyu-21.ru[/url] .

гидроизоляция цена [url=http://gidroizolyacziya-czena1.ru/]гидроизоляция цена[/url] .

аренда экскаватора погрузчика цена [url=https://www.arenda-ekskavatora-pogruzchika-5.ru]аренда экскаватора погрузчика цена[/url] .

инъекционная гидроизоляция обзор методов [url=www.inekczionnaya-gidroizolyacziya.ru/]www.inekczionnaya-gidroizolyacziya.ru/[/url] .

вода в подвале [url=http://gidroizolyacziya-podvala-iznutri-czena.ru]http://gidroizolyacziya-podvala-iznutri-czena.ru[/url] .

гидроизоляция подвала делать самостоятельно [url=https://gidroizolyacziya-podvala-samara.ru/]https://gidroizolyacziya-podvala-samara.ru/[/url] .

ремонт бетонных конструкций выезд специалиста [url=http://remont-betonnykh-konstrukczij-usilenie.ru/]http://remont-betonnykh-konstrukczij-usilenie.ru/[/url] .

умные римские шторы [url=http://www.prokarniz29.ru]http://www.prokarniz29.ru[/url] .

наплавляемая гидроизоляция цена [url=http://www.gidroizolyacziya-czena.ru]наплавляемая гидроизоляция цена[/url] .

усиление проема москва [url=http://usilenie-proemov1.ru/]усиление проема москва[/url] .

инъекционная гидроизоляция фундамента [url=https://www.inekczionnaya-gidroizolyacziya1.ru]инъекционная гидроизоляция фундамента[/url] .

купить курсовую сайт [url=www.kupit-kursovuyu-21.ru/]www.kupit-kursovuyu-21.ru/[/url] .

гидроизоляция цена за м2 за работу [url=www.gidroizolyacziya-czena1.ru]www.gidroizolyacziya-czena1.ru[/url] .

стоимость услуг экскаватора [url=www.arenda-ekskavatora-pogruzchika-5.ru/]стоимость услуг экскаватора[/url] .

технология инъекционной гидроизоляции [url=www.inekczionnaya-gidroizolyacziya.ru/]технология инъекционной гидроизоляции[/url] .

гидроизоляция подвала гаража [url=https://gidroizolyacziya-podvala-iznutri-czena1.ru/]гидроизоляция подвала гаража[/url] .

усиление проему [url=usilenie-proemov2.ru]usilenie-proemov2.ru[/url] .

стайлер дайсон [url=http://fen-d-1.ru/]http://fen-d-1.ru/[/url] .

купить стайлер дайсон официальный сайт [url=www.fen-d-2.ru]www.fen-d-2.ru[/url] .

pin up kripto orqali yechish [url=www.pinup5009.ru]pin up kripto orqali yechish[/url]

pin up depozit bonusi [url=https://www.pinup5010.ru]https://www.pinup5010.ru[/url]

пин ап лицензия [url=https://pinup5011.ru]https://pinup5011.ru[/url]

pin up blackjack [url=https://pinup5012.ru/]pin up blackjack[/url]

pin up qonuniymi [url=https://www.pinup5013.ru]https://www.pinup5013.ru[/url]

пин ап как играть в авиатор [url=https://pinup5014.ru/]пин ап как играть в авиатор[/url]

1win вхід [url=https://www.1win5522.ru]https://www.1win5522.ru[/url]

Ist Ihnen das Kartenspiel noch neu, erhalten Sie von Mitarbeitern des Casinos eine Spielerklärung.

Außerdem finden Sie elektronisches Roulette auf der

Roulette-Insel. Darüber hinaus ist das Grand Casino Baden das einzige Casino, das die Blackjack-Variante

Swiss Jack anbietet. Das Casino bietet Ihnen eine App zum Downloaden für iOS und

Android.

Genießen Sie erstklassiges Gameplay an über 140 Spielautomaten und mehreren Tischspielen, mit schnellen Auszahlungen und einem engagierten Support-Team, das täglich verfügbar ist.

Klassische Tischspiele wie Roulette oder Blackjack sind online mit

deutscher Lizenz nicht generell freigegeben. Die Spielbank Baden-Baden ist eine landbasierte Spielbank mit klassischen Tischspielen, Automaten und einem kulturellen Rahmenprogramm vor Ort.

Virtuelle Tischspiele (Roulette, Blackjack) sind je nach

Bundesland entweder gar nicht privat online zugelassen, staatlich monopolisiert oder eingeschränkt – ein Blick auf die rechtlichen Details ist daher Pflicht.

Es werden auch Führungen angeboten, die interessierten Anfängern die Spiele näherbringen sowie

interessante und unterhaltsame Geschichten rund um das Glücksspiel zu bieten haben.

References:

https://online-spielhallen.de/bitkingz-casino-mobile-app-dein-gaming-konigreich-fur-unterwegs/

пин ап вывод через узкард [url=www.pinup5015.ru]www.pinup5015.ru[/url]

1вин уз [url=1win5511.ru]1win5511.ru[/url]

1win uzbekistan [url=1win5513.ru]1win5513.ru[/url]

1win ilova bilan ro‘yxatdan o‘tish [url=https://www.1win5512.ru]https://www.1win5512.ru[/url]

1win savollar va javoblar [url=https://www.1win5514.ru]1win savollar va javoblar[/url]

bonus melbet [url=http://melbet5001.ru/]http://melbet5001.ru/[/url]

Whether you are chasing jackpots in the latest pokies or planning

a strategic play in a poker tournament, Royal Reels provides

the tools needed for success. Leverage these promotions to your advantage by developing a game plan. For a more personalized experience, consider

opting into notifications to stay updated on the latest promotions, including the eagerly awaited Royal Reels 1 event

details. Discover the difference that comes with the Royal Reels name – your

gateway to impeccable online gaming. Embark on your Royal Reels adventure, where successful gaming meets peace of mind in a

vibrant, interactive online community. When you visit Royal Reels,

you’ll find a sleek, user-friendly interface designed with the player in mind.

It has a dedicated app available for both iOS and Android devices, offering the

same games and bonuses available on the desktop version. They come in various themes and formats,

including 3-reel classics, 5-reel video pokies, and progressive jackpots where players can win massive prizes.

The casino processes transactions in AUD, which allows players to avoid

currency conversion fees. Enjoy AUD 10,000 + 180 Free Spins in bonuses, fast

payouts, and an incredible range of games. Home to a vibrant collection of games,

every player will find something suited to their preferences.

Each moment logged in presents new opportunities, fresh gaming experiences, and chances to maximize

rewards through our well-curated suite of promotions and plentiful

pokies.

Brands like NetEnt, Microgaming, Evolution, and Pragmatic Play

are signs you’re in the right place. Always make sure the site supports AUD

and uses SSL encryption to protect your financial info.

This includes local Aussie-friendly options

like Neosurf and Visa/MasterCard, as well as modern choices like Bitcoin or Ethereum for crypto users.

References:

https://blackcoin.co/players-club-vip-casino/

Join the Ripper crew today and get ready to have a blast (responsibly, of course – they’ve got responsible gaming tools too)!

Friendly support is on hand 24/7 to help you navigate any bumps along the way.

Dive in and discover your new favourite game, and maybe

even strike it big with a massive jackpot win! Welcome to Ripper Casino, where the thrill of

Aussie adventure meets world-class gaming! © Copyrights 2025 ripper-casinos.com All Rights Reserved.

This is a cycle random generator that ensures fairness for every

player. Every game at Ripper Casino use the RNG

(Random Number Generator). Simply enter coupon code BTC200 and make

your deposit. This step is a cornerstone for any gambler

looking to carve out a successful career and paves the way for playing with real stakes.

Ripper Casino’s top-notch games, unbeatable bonuses, and fair

dinkum customer service make us the best spot for all your online

gaming needs. Players can indulge in a vast array of pokies, table games, live dealer experiences,

video poker, and progressive slots, all accessible on both desktop and mobile devices.

Ripper Casino Australia 2025 delivers a secure, licensed, and

crypto-friendly gaming environment with over 1,500 games, generous promotions, and fast payouts.

At Ripper Casino, we are committed to delivering a safe, licensed,

and responsible online gaming experience tailored for Australian players.

Licensed and regulated by respected authorities, we provide a secure environment where players can enjoy their favorite games with complete

peace of mind.

References:

https://blackcoin.co/play-online-jackpot-jill-casino-australia-your-ultimate-guide/

online poker real money paypal

References:

http://copya.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=525311

online casino with paypal

References:

https://i-medconsults.com/companies/10-best-online-casino-real-money-sites-in-usa-for-2025/

online casinos that accept paypal

References:

https://jobboat.co.uk/employer/325768/new-online-casinos-australia-list-of-great-aussie-casinos-2025

online slot machines paypal

References:

https://ipcollabs.com/companies/best-paypal-casinos-2025-best-casinos-accepting-paypal/

paypal casinos online that accept

References:

https://www.refermee.com/companies/deposit-with-paypal-to-play-online-pokies-review-2022/

paypal casino android

References:

https://lr-mediconsult.de/Unternehmen/best-online-casinos-australia-2025-trusted-safe-au-sites/

melbet aviator [url=https://www.melbet5006.ru]https://www.melbet5006.ru[/url]

1win официальный войти [url=https://www.1win12045.ru]https://www.1win12045.ru[/url]

скачать казино мостбет [url=http://mostbet2029.help]http://mostbet2029.help[/url]

www mostbet com [url=https://mostbet2030.help]www mostbet com[/url]

mostbet live [url=http://mostbet2031.help/]mostbet live[/url]

мостбет зеркало скачать [url=mostbet2032.help]мостбет зеркало скачать[/url]

1win aviator demo [url=1win3001.mobi]1win3001.mobi[/url]

регистрация в бк мостбет [url=https://www.mostbet2033.help]https://www.mostbet2033.help[/url]

References:

Test tren anavar before and after

References:

https://justbookmark.win/story.php?title=anavar-vorher-und-nachher-bilder-shocking-transformations

References:

Anavar girl before and after

References:

https://bom.so/6xjU4K

References:

Great canadian casino

References:

https://lovebookmark.date/story.php?title=best-crash-games-at-winz-io-instant-crypto-payouts

retirar dinero de 1win [url=https://www.1win3002.mobi]https://www.1win3002.mobi[/url]

1win jonli yordam [url=MAQOLALAR.UZ]1win jonli yordam[/url]

1win litsenziya [url=SPORT-PROGRAMMING.UZ]1win litsenziya[/url]

1win зеркало сайта на сегодня [url=https://www.1win12047.ru]https://www.1win12047.ru[/url]

промо 1вин [url=https://1win12046.ru/]https://1win12046.ru/[/url]

aviator 1win [url=https://1win5740.help/]https://1win5740.help/[/url]

1win site [url=www.1win5741.help]www.1win5741.help[/url]

References:

Turtle creek casino

References:

https://historydb.date/wiki/Contact_Details

References:

Red earth casino

References:

https://hedgedoc.eclair.ec-lyon.fr/s/rpgR6h-V-

1win az promo kod [url=https://www.1win5761.help]https://www.1win5761.help[/url]

1win qeydiyyat yoxlaması [url=https://1win5760.help/]1win qeydiyyat yoxlaması[/url]

anadrol prices

References:

https://funsilo.date/wiki/What_Are_Testosterone_Boosters_and_Do_They_Really_Work

References:

Female anavar cycle before and after pictures

References:

https://bookmark4you.win/story.php?title=anvarol-before-and-after-pictures-male-and-female-results

getroids.net review

References:

https://bookmarkzones.trade/story.php?title=appetitzuegler-anwendung-wirkung

someone who takes steroids is risking which of the following outcomes?

References:

https://botdb.win/wiki/Achat_Clenbuterol_pas_cher_sans_ordonnance

%random_anchor_text%

References:

https://botdb.win/wiki/Complments_Alimentaires_pour_Maigrir_Dcouvrez_lAvis_des_Experts_et_Leur_Efficacit_Rvle

References:

Anavar results pics before and after

References:

http://king-wifi.win//index.php?title=targetnut31

what are products that are consumed rapidly and regularly classified as?

References:

https://www.pradaan.org/members/zooroof79/activity/754278/

anabolic pre workout

References:

https://opensourcebridge.science/wiki/Winstrol_Dosierung